Fabienne Vansteenkiste

enseignante

de 1979 à 2015

avec

Lucile Encrevé

Alexandra Piat

le 16.11.20

- Féminisme

- Carrière

- Numérique

- Vacataire

- Minorité

- Dévalorisation

- Mandarinat

- Silence et parole

- Écologie

- Directrice

- Relation aux étudiant·es

- Déséquilibres

Entretien de

Fabienne Vansteenkiste

enseignante de 1979 à 2015

le 16.11.20 avec

Lucile Encrevé et

Alexandra Piat

transcription Lucile Encrevé

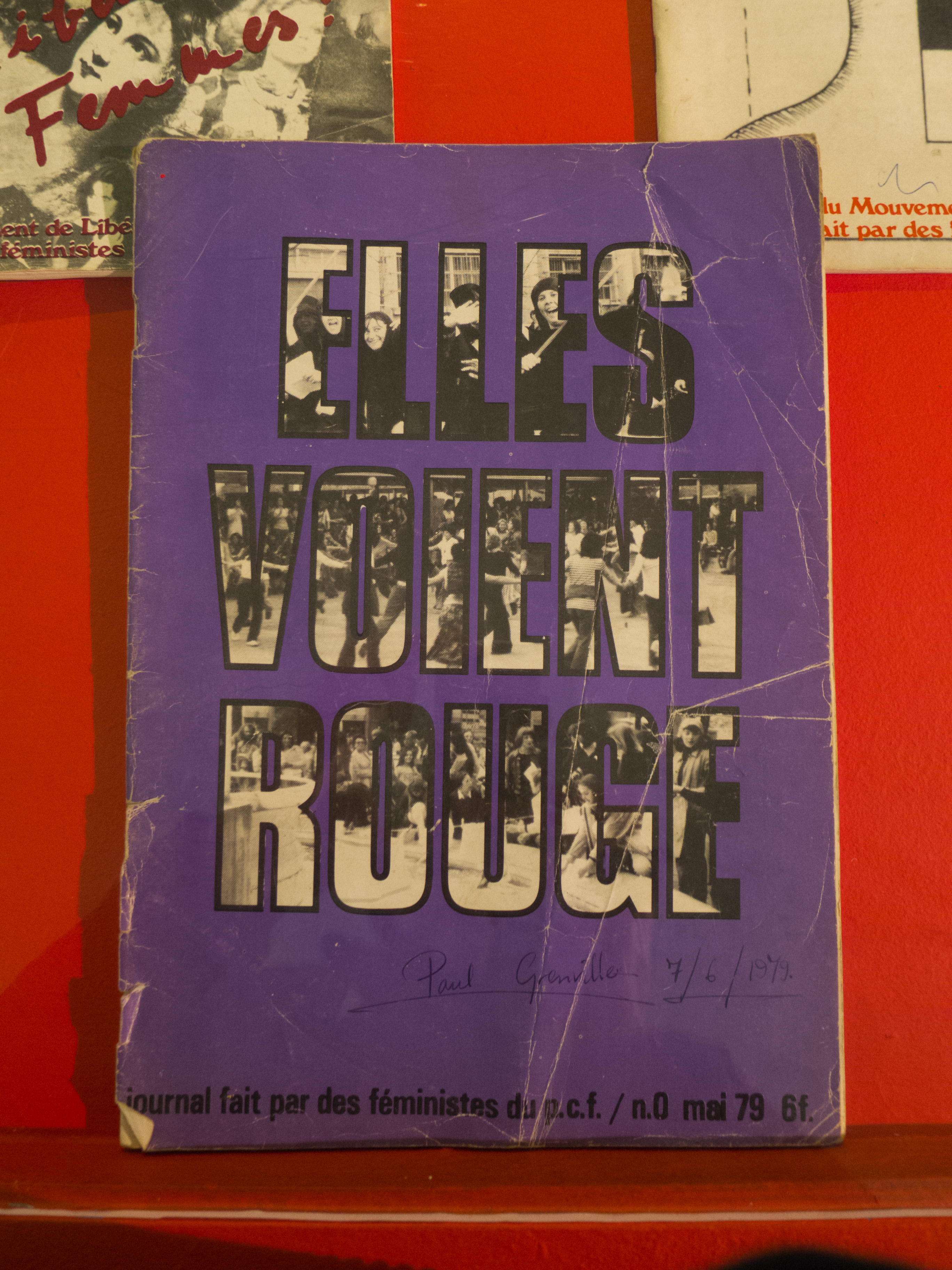

Je ne suis jamais revenue aux Arts Déco depuis ma retraite, j’avais un peu oublié… J’ai un souvenir de moi dans une manif, au début du millénaire, je m’étais fait une pancarte sur la discrimination sexiste aux Arts Déco, une pancarte pour moi toute seule dans une manif féministe je pense, ou une manif syndicale sur les salaires genre 1ermai. J’avais dû me battre pour obtenir des chiffres, ces informations étaient énormes sur les différences de carrière et de salaires au détriment des femmes. C’était le combat de moi, toute seule.

Tu as enseigné trente années à l’Ensad ?

Au moins… j’ai poussé la porte des Arts Déco l’été 1979 et je suis partie je pense en 2015. En fait je suis rentrée dans l’École par hasard, parce que j’avais fait de la vidéo avec le MLF[Mouvement de libération des femmes], à la grande époque où on faisait de la vidéo militante, et j’avais fait des films avec des copines à Montpellier, on avait fait un film sur l’élection très contestée de Miss Montpellier, un autre sur une manif de nuit de femmes. On avait des gros magnétoscopes, et pour pouvoir monter on nous prêtait du matériel dans un local, on avait le droit de travailler la nuit, sauf que ça tombait en panne et rien ne m’énervait plus que quand ça tombait en panne à 2 heures du matin et qu’on ne savait pas réparer et qu’il fallait attendre le lendemain les mecs qui venaient pour réparer. Je me suis dit, je suis ingénieure, j’ai un diplôme de Centrale, il faut que j’apprenne à réparer les magnétoscopes. J’avais assez travaillé pour vivre un an sans bosser, et quelqu’un m’a dit « Aux Arts Déco ils ont un atelier vidéo, tu pourrais peut-être aller voir ». J’ai débarqué aux Arts Déco, j’ai dit « Je ne veux pas faire des films, je veux apprendre à réparer les magnétos », le technicien responsable du studio m’a répondu « Ça tombe bien, tu es ingénieure, il y a des câbles dessoudés, si tu es prête à venir travailler sans être payée, aide-moi à préparer la rentrée, on a aussi un prototype de synthétiseur qui ne marche pas »… j’ai ressoudé les câbles, je me suis occupée du synthétiseur… la rentrée est arrivée, et je suis restée là. Je n’étais pas payée mais je faisais ce que j’avais envie de faire, j’aidais les étudiants. Je n’existais pour personne mais je n’en avais pas besoin, tant qu’on me laissait apprendre à réparer les magnétoscopes…

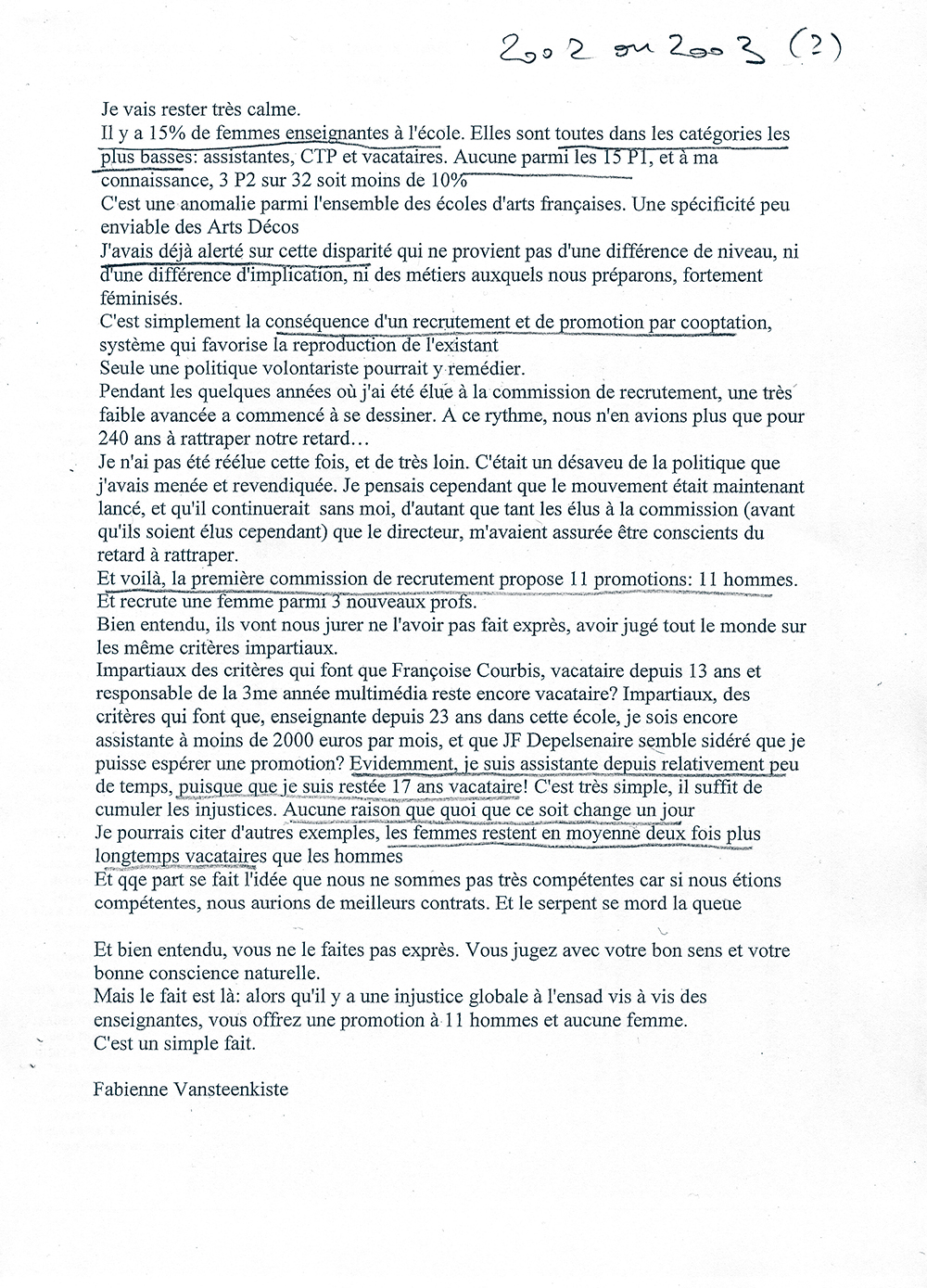

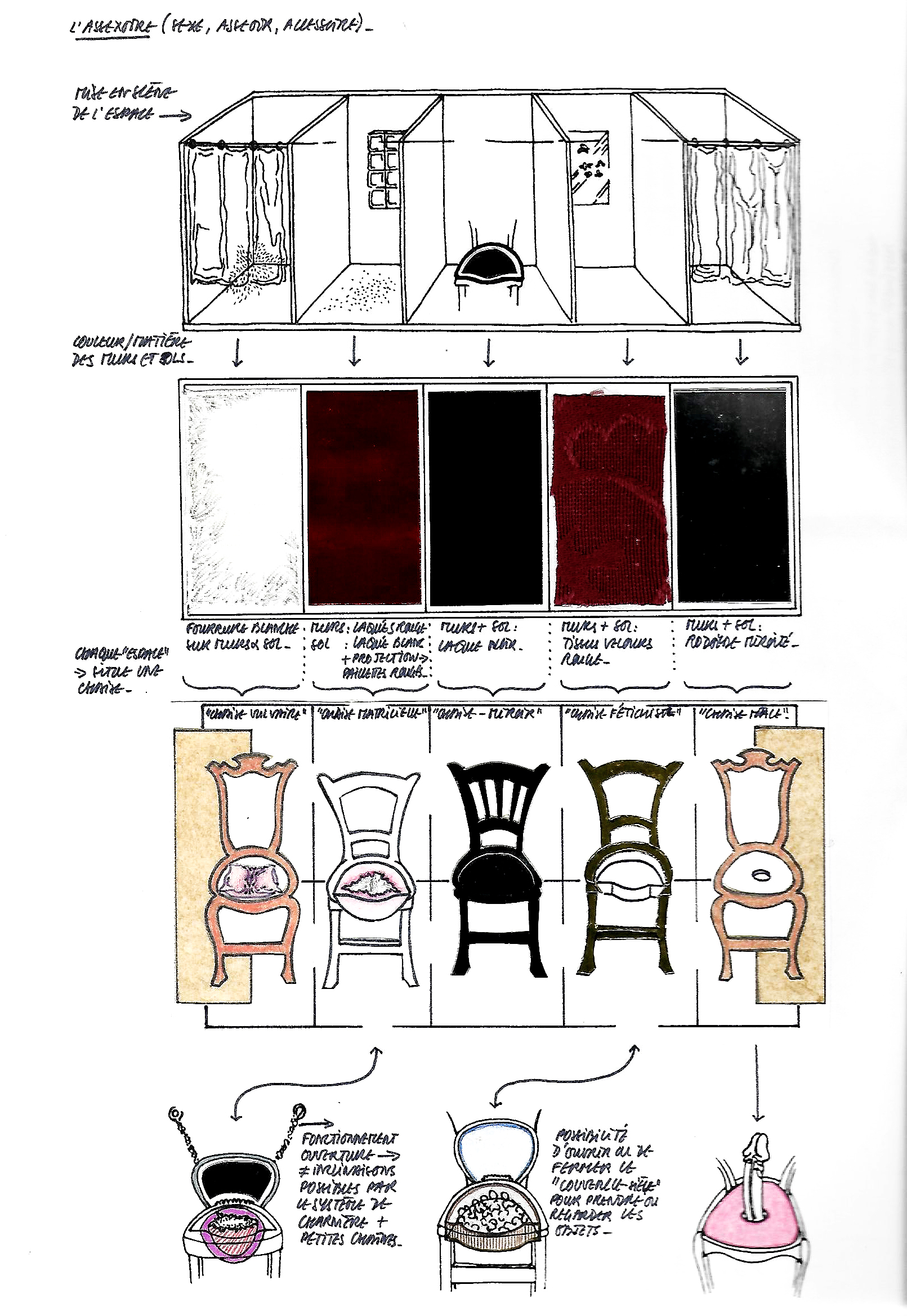

Et puis le technicien s’est cassé, et on m’a dit « Tu veux rester à sa place ? » ok. Je suis devenue technicienne au labo vidéo – c’était absurde, j’étais ingénieure, ça ne tenait pas debout mais c’est ce que j’avais envie de faire. Et parallèlement j’ai commencé à donner des cours dans les sciences exactes, c’était les tout débuts des ordinateurs, c’était des calculatrices numériques… et sur la géométrie, les pavages du plan, sur ce que je savais faire comme ingénieure et qui me passionnait. Je donnais ces cours comme vacataire. Et puis le numérique est arrivé, j’ai quitté le studio vidéo. J’ai démissionné, j’ai dit que je voulais faire du numérique et j’ai commencé à bosser au studio numérique [fig.1]. Progressivement j’ai fait de plus en plus de cours, le numérique devenait de plus en plus important, en 1983-84 il n’y avait pas beaucoup de gens qui savaient que ça allait exploser, on s’en doutait avec Pierre Hénon [enseignant]. Je suis devenue prof, j’ai fait de plus en plus de cours. L’animation en images de synthèse a démarré, et moi je savais faire, et je me suis mise à travailler dans le secteur cinéma d’animation essentiellement.

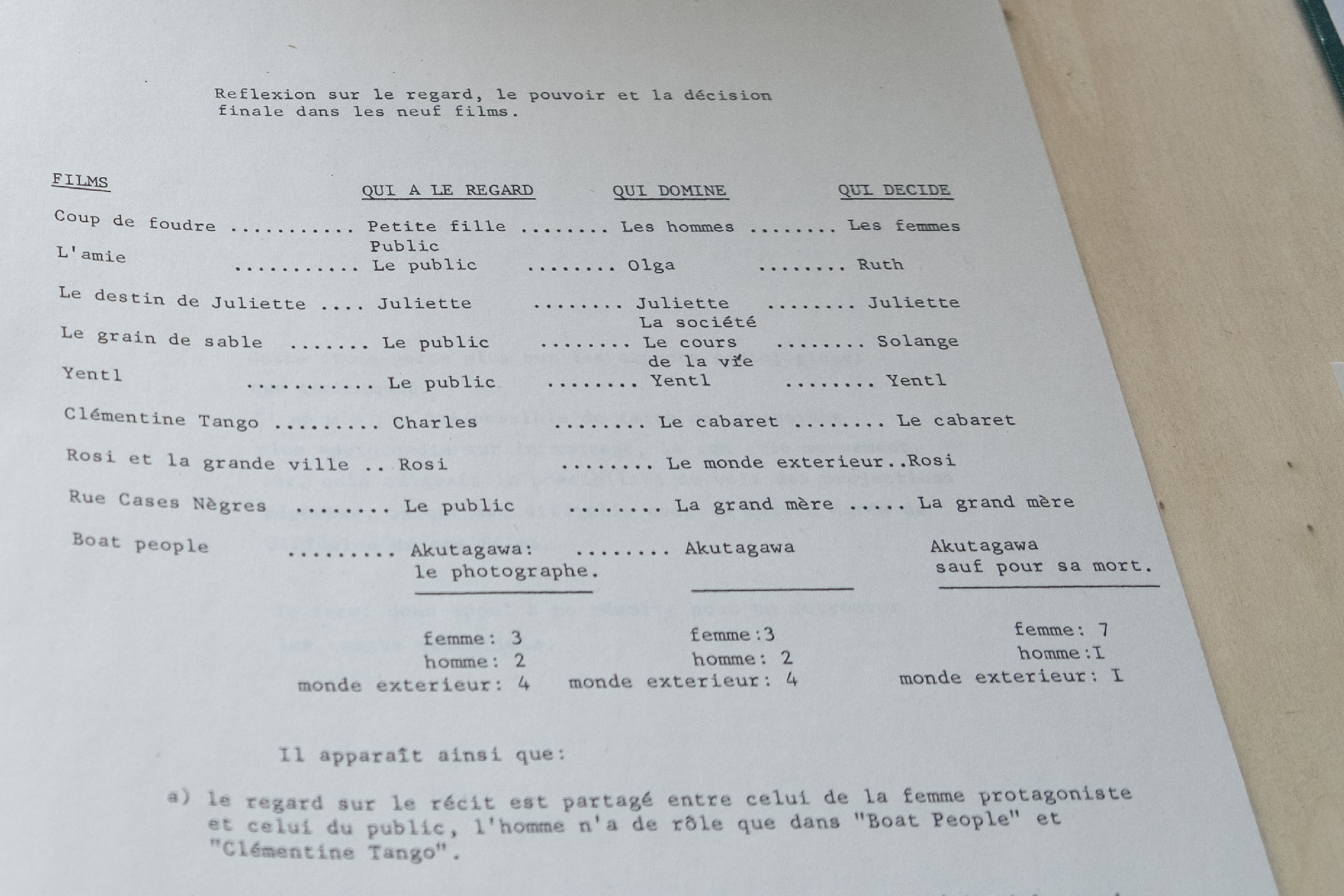

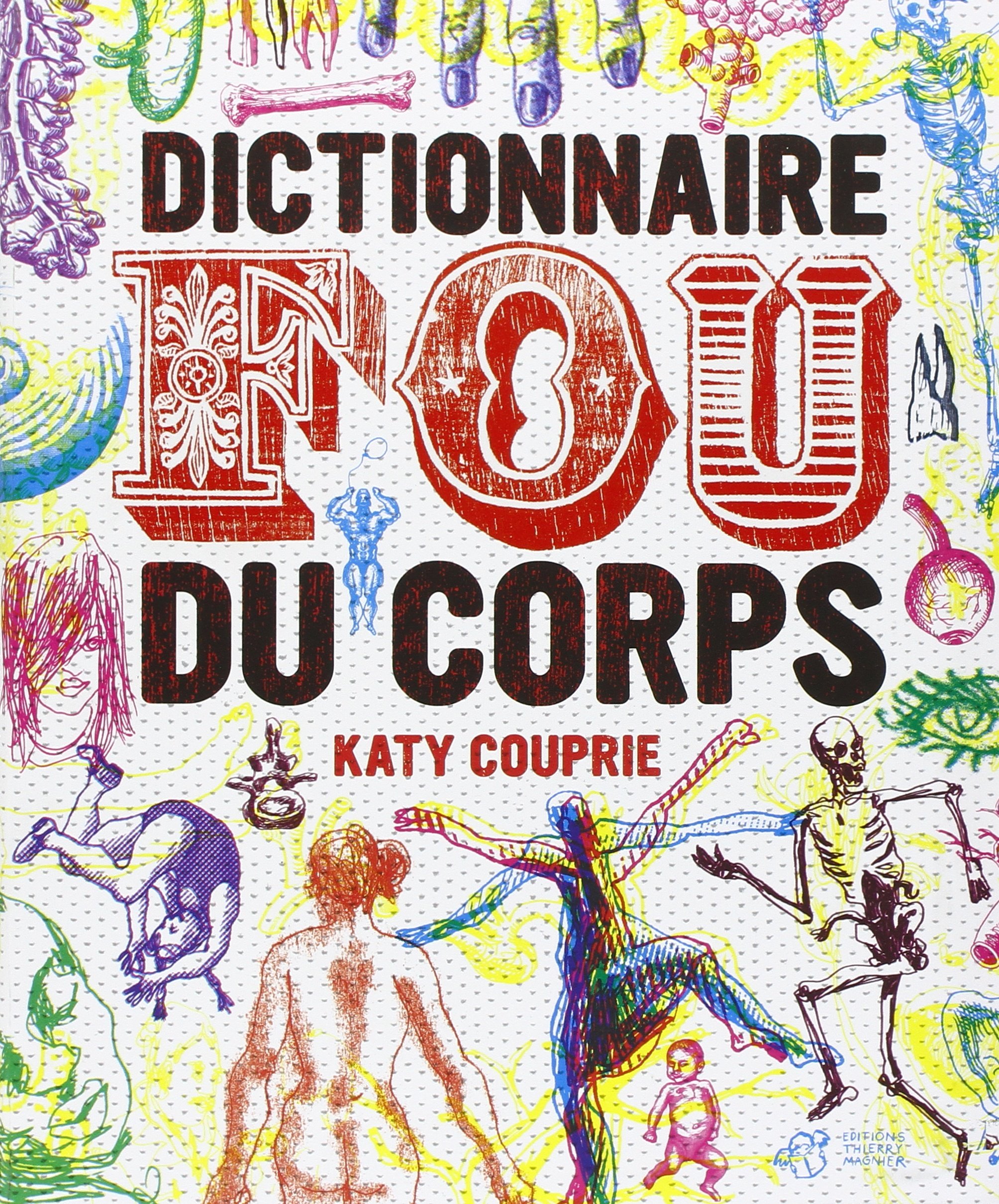

Mais je suis restée dix-sept ans vacataire. À l’époque il y avait des profs de plusieurs catégories. Tout en bas il y avait des vacataires, très précaires. Pour les contractuels, plus on montait, moins on avait de cours à donner et plus on était payé, c’était le principe. Au plus bas niveau des contractuels, il y avait les chefs de travaux pratiques : tu n’étais pas censé faire de cours, mais, de fait, tu faisais des cours, pareil que tous les profs. Moins payé. Assistant, tu devais faire 15 heures de cours hebdo, puis il y avait des P3, profs de 3ecatégorie, très peu nombreux. Les P2 et les P1 (profs de 2eet 1erecatégories), eux, devaient assurer 12 heures de cours. Les P1, c’était que des mecs, 100% de mecs. En 2ecatégorie il y avait quelques femmes. Parmi les assistants on avait encore plus de femmes et les vacataires étaient majoritairement des femmes. Et les femmes restaient vacataires beaucoup plus longtemps que les hommes. C’était un système par cooptation, à l’époque c’était une commission de recrutement composée de profs de l’École qui sélectionnait les candidats en fonction des besoins (décidés ailleurs) et, pour les profs déjà en place, proposait les promotions.

La commission était constituée essentiellement d’hommes ?

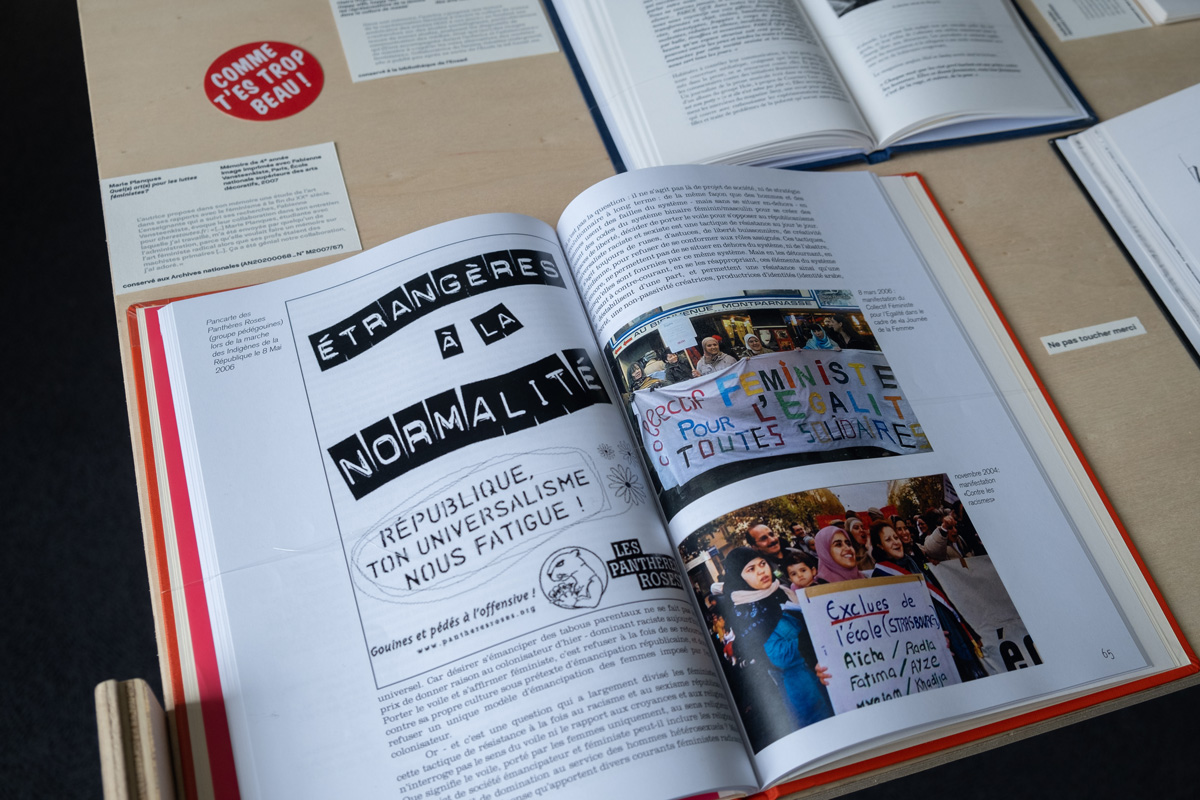

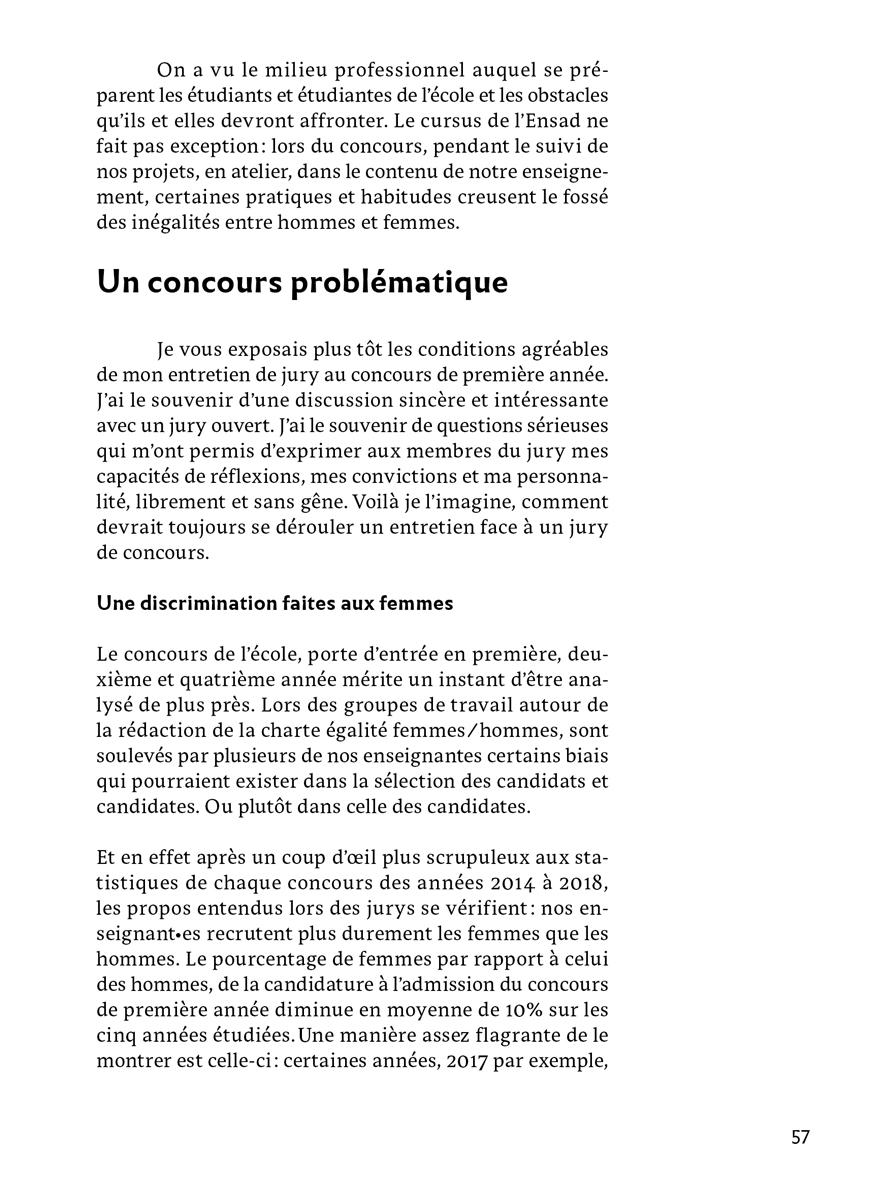

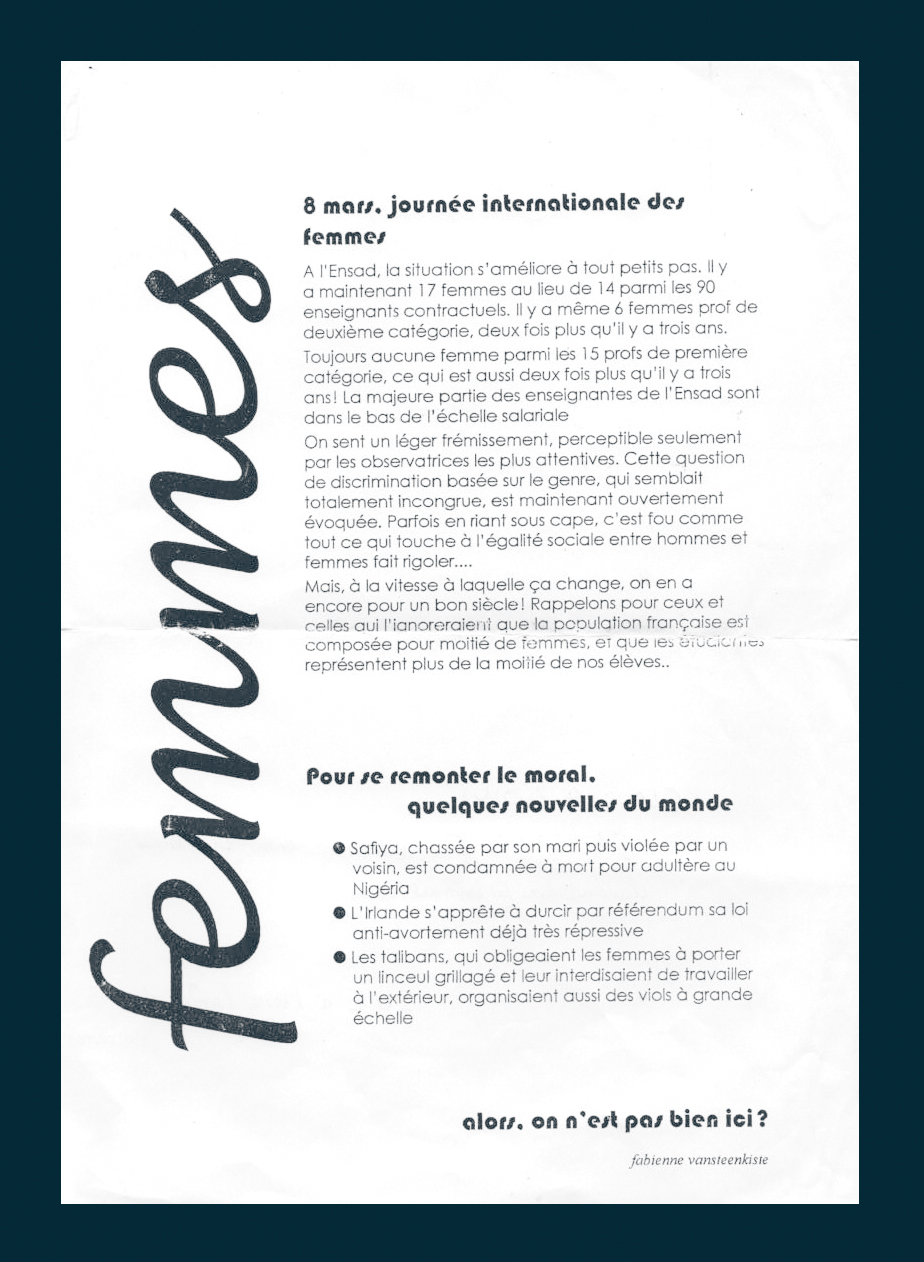

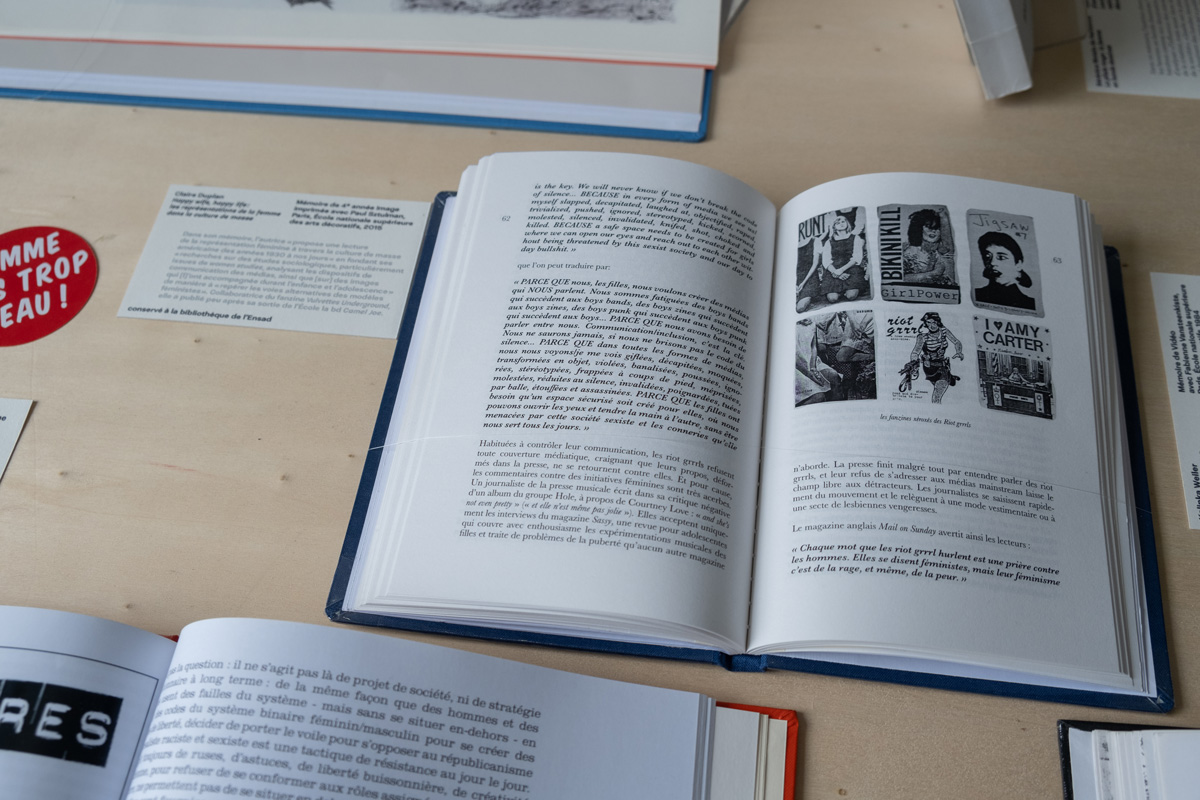

C’était quasiment que des hommes, tout le temps. J’avais dû être la seule femme, pendant les années où j’ai été élue. J’ai été élue une fois, sur un programme très clair, pour rééquilibrer. Je l’ai fait un peu mais à ce rythme on y serait arrivé au bout de 240 ans ! Je le dis dans le tract [fig.2][distribué dans les boîtes des professeurs au début des années 2000].

Et aux élections suivantes, j’ai été battue totalement. Clairement j’en faisais déjà beaucoup trop. Et la première décision des suivants, ça a été : tout pour les hommes. J’étais aussi en porte-à-faux dans cette histoire, non seulement j’étais une femme, ce qu’on ne me reprochait jamais (sauf quelques ancêtres, je me rappelle d’un prof qui m’avait dit : « Enfin, toi, tu es une femme, tu n’as pas besoin de gagner de l’argent », les femmes elles ont un mari, elles ont de l’argent pour s’acheter des colifichets… il était quand même marginal dans l’École) – pour la plupart si les femmes n’étaient pas promues, c’était officiellement parce qu’elles étaient moins compétentes, tout le monde aurait été d’accord pour que Louise Bourgeois soit prof aux Arts Déco, ça ne fait pas l’ombre d’un doute… Moi je n’étais pas Louise Bourgeois, je n’étais pas une artiste, j’étais ingénieure… sauf que des mecs ingénieurs, il y en avait plusieurs dans les profs, et à eux personne ne le leur reprochait. Un collègue qui a eu une carrière à peu près parallèle à la mienne, qui est mon copain, il a gagné deux fois, trois fois plus d’argent que moi sur l’ensemble de sa carrière. C’était évident, ça allait de soi, moi j’étais ingénieure donc je ne valais rien, mais lui comme d’autres, qui étaient aussi ingénieurs, d’une école moins prestigieuse que la mienne, eux ils étaient justifiés d’être là.

Toi, tu as pu monter jusqu’à quel grade ?

Je suis restée assistante tant que les assistants existaient. J’avais été un an ou deux cheffe de travaux pratiques, ç’avait été assez vite pour passer assistante, c’est pour ça qu’on m’a dit que j’avais eu une promotion express, parce qu’après avoir été 17 ans vacataire, je ne suis restée que deux ans cheffe de travaux pratiques… Puis parmi les contractuels, ils n’ont plus fait que deux catégories, 2eet 1erecatégories. Alors je suis devenue prof de 2ecatégorie, et je suis restée là.

Pour toi, c’était lié au fait d’être une femme ?

Pour moi oui, c’était très clair, j’avais une base de militantisme féministe qui me permettait de m’en rendre compte. Mais au plan personnel il y avait tout le temps des moments où je me remettais en question en disant : « Je ne suis pas une artiste », je culpabilisais. Alors que j’avais un diplôme d’une des plus prestigieuses écoles d’ingénieur françaises. Et ce que je voulais faire ça avait toujours été ça, travailler avec des artistes, c’était un choix, mais je n’étais jamais très sûre, je me disais après tout peut-être qu’ils n’avaient pas besoin d’ingénieurs dans les milieux artistiques.

Et est-ce qu’il y avait d’autres femmes autour de toi ?

Oui, il y avait quelques enseignantes, en particulier des femmes qui ont débuté dans le numérique, je veux parler de Françoise Courbis[enseignante depuis 1990], elle avait été une des premières étudiantes qui étaient venues travailler dans le labo numérique, où je bossais à moitié bénévolement, rémunérée sur des sessions de formation permanente… je ne sais pas le nombre de fois où j’ai arrêté de gagner des sous… j’en trouvais ailleurs. À un moment où j’en avais vraiment marre d’être vacataire, je ne faisais plus que de la formation permanente, plus rien avec les élèves de l’École, alors je me suis mise à travailler comme ingénieure, j’ai été embauchée dans une boîte où on a fabriqué des logiciels de composition et de mise en page, ça n’a pas marché, la boîte a fait faillite et je suis entrée dans une autre boîte et là on a fait quelque chose qui a marché, dont je suis très très fière, j’ai fait les premiers systèmes de transmission de photos sur le réseau, je faisais ça au moment où mes enfants naissaient, vers 1988. J’ai travaillé comme ingénieure à temps partiel pour pouvoir assurer des cours aux Arts Déco, j’aimais cette ambiance, travailler avec des artistes. J’adorais ça.

Ça paraît fou que vous vous remettiez en question, alors que vous étiez ultra compétente.

Même si j’étais quelqu’un pour qui l’argent n’avait pas vraiment beaucoup d’importance, si tu n’es pas payée, tu en déduis que tu n’es pas bonne. Comme ingénieure, j’ai gagné des cents et des mille… là j’étais en position de force. Aux Arts Déco, toujours en position de faiblesse.

Et avec les autres femmes, il y avait une entraide ?

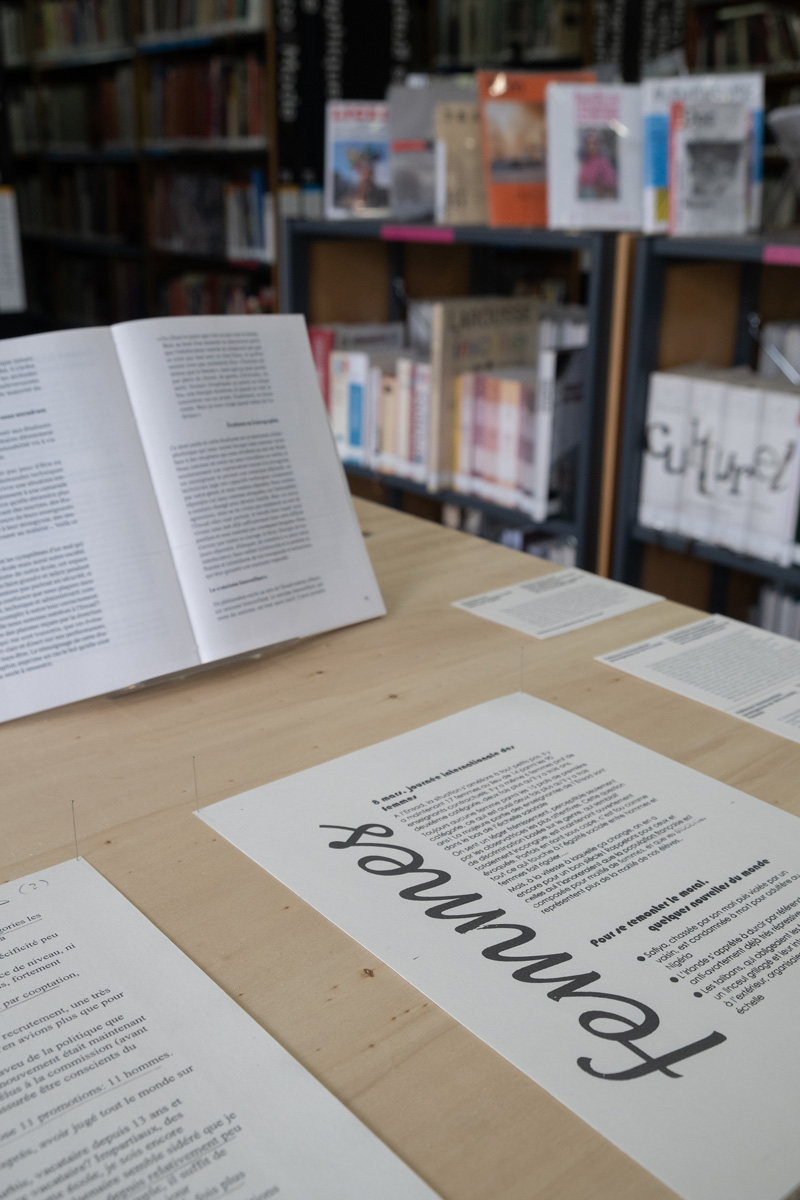

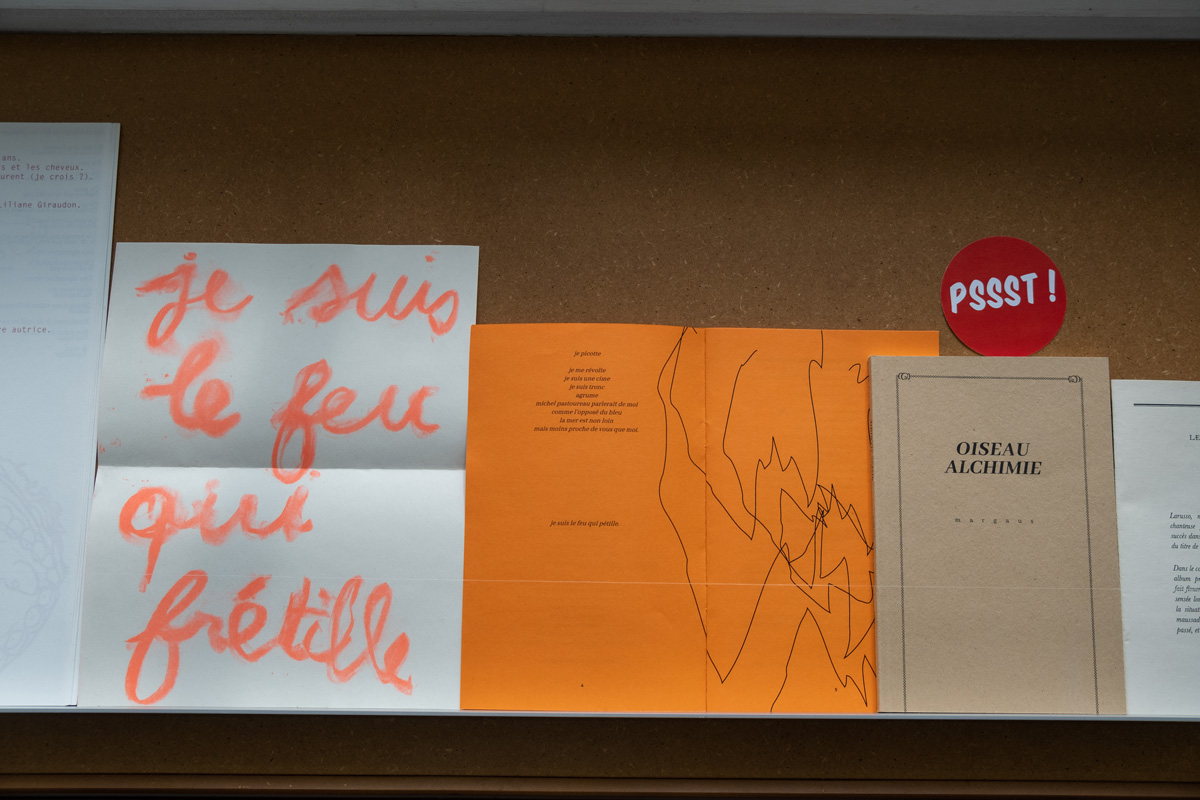

Parfois, pas tant que ça. Il y avait certaines personnes féministes, plutôt du côté de l’administration. Par exemple Marie Planques, étudiante avec laquelle j’ai travaillé, m’a été envoyée par quelqu’un de l’administration, parce qu’elle voulait faire un mémoire sur l’art féministe radical alors que ses profs étaient des machistes primaires [Quel(s) art(s) pour les luttes féministes ?, 2007]. [fig.3] Ça a été génial notre collaboration, j’ai adoré. Au moment du tract que vous avez retrouvé, j’étais très triste, je voyais bien que la grande majorité des profs ne voulait pas que les femmes montent. L’enseignement était en train de se dévaloriser, les profs des lycées et collèges qui avaient été des gens importants étaient devenus des moins que rien. La féminisation égale la dépréciation du boulot, et donc ils tenaient à ce que les profs restent des hommes, parce que si ça se féminisait, ça voulait dire que ça vaudrait beaucoup moins. Notre arrivée les menaçait, parce que tout ce qui se féminise, les infirmières, les professeurs du secondaire sont payés des clopinettes et n’ont plus de prestige social, ils allaient perdre leur prestige si certaines femmes venaient. Certains l’ont dit : « Faut que tu comprennes, on est menacé si ça se féminise ». Le pouvoir d’achat des profs de l’Ensad avait déjà nettement diminué. Pour moi, ça fonctionnait dans l’autre sens, c’est parce que les métiers avaient commencé à être dévalorisés que les hommes les laissaient tomber et que les femmes en acceptaient les conditions. Moi j’ai accepté toute ma carrière de travailler pour des clopinettes, mais si tu ne demandes pas assez cher, c’est que ton travail ne vaut pas cher. Toi-même tu l’intériorises.

Tu étais dans le secteur animation, qui est un secteur encore très masculin.

J’étais très marginale, j’étais plus numérique, les responsables étaient sur l’animation traditionnelle. À part moi tous les profs qui avaient des contrats étaient des hommes. Il y a eu une grande artiste, Florence Miailhe [enseignante de 2001 à 2016], une réalisatrice de films d’animation reconnue, qui est restée très longtemps, peut-être bien toujours, vacataire. Il y a un pouvoir mandarinal aux Arts Déco, les responsables de secteurs ont un poids énorme, il y a un système de cooptation qui maintient un statuquo. On sait que la cooptation est un système qui est dramatique pour les femmes, qui reproduit toujours l’existant.

Est-ce que tu avais le sentiment d’être entendue, dans les réunions ?

Pas du tout, dans le secteur animation j’avais l’impression d’être systématiquement mise à part, mais je pense que c’était parce que je travaillais dans le numérique.

Mais si vous aviez été un homme, on vous aurait écouté ?

Je pense qu’on m’aurait beaucoup plus écoutée. Quand je vois comment mon collègue et ami a été écouté… Il a été le ponte de l’image numérique aux Arts Déco. Je reconnais qu’il était très fort, et surtout très bosseur et très acharné.

Et est-ce que vous vous exprimiez ?

Je me suis exprimée, le tract [fig.4], ça n’a pas dû être le seul. Des fois, j’ai dû laisser tomber, me consacrer à des combats et des passions en dehors de l’Ensad. En 2001, j’ai fait de la politique locale à Montreuil, sur des objectifs écologiques; en 2008 on a gagné les élections, j’étais adjointe à l’Espace public, j’ai eu une implication moins forte à l’Ensad. Jusqu’en 2001 j’étais extrêmement présente à l’École, je me suis impliquée énormément dans les plateaux [projets transversaux organisés en début de cursus]. On restait la nuit, on était déchaîné. J’ai fait avec des élèves un gros projet en collaboration avec le ministère de l’environnement, un autre avec la sécurité routière.

Et dans les instances ?

Je pense que j’étais au CER du temps de Gallot [Geneviève Gallot, directrice de 2008 à 2013], on était très peu de femmes dans les instances, les trucs se décidaient au dehors, les coordonnateurs c’était des petits directeurs d’école dans l’École. Il y avait un coordonnateur, c’était le roi, s’il décidait que c’était comme ça dans son secteur, qui faisait un tiers de l’École, c’était comme ça; il n’y avait pas une instance qui allait imposer quoi que ce soit à cet homme-là. L’arrivée de Geneviève Gallot c’est un souvenir très marquant, très fort. Elle a fait une double révolution. Elle est arrivée, c’était pour la première fois une femme directrice de l’École, et pour la première fois quelqu’un qui n’était pas une artiste. Avant c’était des artistes, à qui on donnait cette position et souvent ils ne dirigeaient pas l’École – Richard Peduzzi [directeur de 1990 à 2002] il a permis qu’on fasse des choses extraordinaires en numérique, parce qu’il nous a laissé faire, au fond ce n’était pas son sujet de diriger l’École, il ne cherchait pas à tout contrôler. Gallot, elle a eu une vraie volonté de promotion des femmes. Elle a vraiment voulu faire quelque chose pour la parité dans l’École. Elle le disait. Moi au départ j’étais folle de joie : « Je vais enfin avoir ma place dans cette École ». Il y a évidemment eu un côté sexiste : on l’attendait au tournant. Elle a été dure, elle a essayé de remettre de l’ordre. Les Arts Déco, c’était un bordel absolu, tu faisais ce que tu voulais, ça a permis des choses, une liberté gigantesque. Il y avait des artistes reconnus, c’est important, ils apportent énormément aux élèves, mais certains venaient faire cours quand ils n’avaient rien d’autre à faire. Gallot avait probablement un certain manque de souplesse, elle a été vite détestée, forcément après des directeurs qui laissaient faire tout ce qu’on voulait faire. Elle a été particulièrement détestée parce qu’elle était une femme. Je l’ai ressenti. « C’est pas une artiste et c’est une femme, on n’a pas besoin de ça chez nous. »

Tu menais des projets féministes ? Tu transmettais comment le féminisme aux élèves ?

Je poussais vraiment les filles à oser. « Vous faites des études pour être les meilleures ». J’avais tendance à privilégier des créations féminines. En direction de mémoires, on venait me chercher pour diriger des mémoires en rapport avec les femmes [fig.5]. J’ai dirigé un mémoire sur les réalisatrices féminines au cinéma [Kalinka Weiler, Femmes cinéastes, 1984].

Est-ce que les étudiant·es t’écoutaient à l’égal d’un homme ?

Oui, je crois que oui. Aux débuts de l’ordinateur, j’ai eu des étudiants qui découvraient ce qu’était une souris. Moi je savais, j’ai pris le truc de l’informatique au tout début. Les étudiants étaient impressionnés par mon savoir numérique. Mes collègues eux ne se rendaient pas compte à quel point le numérique allait être important. Je n’ai pas eu d’impression de discrimination par les élèves, je l’ai eu très fortement par l’institution et par mes collègues.

Est-ce que les femmes étudiantes attendaient quelque chose de particulier parce que vous étiez une femme ?

Oui très nettement dans les directions de mémoires, les élèves qui sont venues me chercher c’était beaucoup celles qui travaillaient sur des histoires de femmes, liées à la place des femmes dans la création.

Est-ce que vous avez senti l’arrivée de plus d’étudiantes durant votre carrière ?

Ça a été une évolution progressive, pas majeure. Même quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup d’étudiantes. J’avais beaucoup fréquenté des milieux très masculins, dans mon école d’ingénieur, il y avait trois-cents mecs et on était quatre filles. Le MLF, ça avait été en plus de la lutte, le bonheur d’être enfin avec des femmes. Mes loisirs aussi : je jouais aux échecs, c’est que des mecs, je faisais du bateau, c’était beaucoup des mecs. Aux Arts Déco, je me sentais dans un lieu équilibré, avec un peu plus d’étudiantes que d’étudiants. Quand je me suis battue contre la domination des hommes dans le corps enseignant, j’ai fait remarquer que ce n’était absolument pas logique, car ça ne reflétait pas nos étudiants, nos futurs professionnels. On n’était pas dans une école de mécanique.

En animation, c’était surtout des étudiantes.

C’était à peu près équilibré, c’était un petit secteur.

C’était où dans l’École ?

Moi j’étais au service informatique en mezzanine Érasme, là où étaient tous les ordinateurs. C’était un endroit ouvert à toute l’École. Le secteur animation proprement dit était à un autre étage. Ça aussi, ça a contribué à m'isoler du reste du secteur.

Tu te sentais bien partout ?

Je n’ai pas souvenir de pressions sexuelles ou quoi que ce soit. Jamais. J’avais une façon d’être, de me tenir, de m’habiller qui était très neutre, peu sexuelle. Vers 50 ans, je me suis dit que j’avais très envie de devenir une bombe sexuelle, donc je le suis devenue entre 50 et 60 ans, et je me souviens d’un collègue et ami qui m’a dit à ce moment-là : « Depuis le temps qu’on travaille ensemble, je n’avais jamais pensé que tu pouvais être une femme ». À 50 ans, je me suis dit, j’ai envie – les talons hauts, la jupe courte, et ce qu’il y a de génial aux Arts Déco c’est que tu peux t’habiller comme tu veux, tant que tu ne viens pas à poil, on te fout une paix royale. Je suis passée de la robe informe à la mini-jupe : pas de remarques, les gens étaient seulement étonnés d’après ce qu’on m’a rapporté plus tard.

Tout à l’heure, tu disais que tu avais eu des enfants, est-ce que c’était facile d’avoir des enfants à l’École ?

Ça a été très facile. Ça n’a jamais été un problème que je sois enceinte, j’avais besoin de sous, je n’allais pas prendre un congé maternité… Et j’ai eu des enfants avec un mari qui s’est beaucoup occupé de nos enfants. J’ai été plus comme un mec qui a des enfants, ça a peu impacté ma vie professionnelle. J’ai des souvenirs d’être venue enceinte de ma fille avec mon fils bébé aux Portes ouvertes des Arts Déco, puis j’ai souvent fait les Portes ouvertes avec eux.

As-tu été témoin d’actes ou de propos sexistes ?

Oui, et là je me dis que je n’ai pas remué le ciel et la terre pour lutter contre. Il y avait au début des années 2000 un type devenu prof, plusieurs élèves se sont plaintes qu’il se penchait sur elle, qu’il avait une façon de les toucher, ce genre d’attouchement gluant. Il y a eu des accusations assez précises contre des profs, contre une personne qui travaillait en lien avec la direction technique. Il n’y a jamais eu une étudiante qui est venue se plaindre à moi en privé, je l’ai su par la rumeur ou j’en ai entendu se plaindre dans des groupes. J’ai probablement laissé passer des choses. Il y a eu des histoires sur des profs un peu trop tendres physiquement. Je m'en veux maintenant de ne pas m'être assez insurgée contre ces comportements. D'avoir laissé faire par mon silence. De ne pas avoir systématiquement cru les filles qui se plaignaient. D'avoir considéré comme un élément à décharge le fait que l'agresseur dénoncé n'avait jamais eu de comportement équivoque avec moi. Maintenant, nous avons évolué. Aujourd'hui je me dis que je fais plus de mal en ne croyant pas une personne réellement victime d'attouchements qu'en croyant une affabulatrice. Mais à l'époque, même les féministes, nous n'étions pas à ce stade de réflexion.

Et des propos déplacés ?

Oui, sans arrêt : « Celle-là son projet est vraiment pas terrible mais qu’est-ce qu’elle est mignonne » ou dans l’autre sens. Il y avait toujours pour une fille ce besoin de préciser si elle était mignonne, si elle ne l’était pas. Ça se faisait tout le temps, mais pas devant les étudiantes. Au concours d’entrée, aussi. Un collègue masculin me dit aujourd’hui qu’il a entendu des horreurs, qui le mettaient très mal à l’aise. Il est probable que lorsqu'une femme était dans le jury, les hommes se retenaient de faire des remarques trop ouvertement sexistes, et donc que je n'ai pas entendu le pire… j’ai quand même des souvenirs de discussions entre les membres de jury. On vient de recevoir quelqu’un, on parle après. Et pour une fille, on précise si on la trouve jolie ou pas. Tu ne peux pas vivre avec les gens en étant sans arrêt en train de les reprendre, sinon tu n’as plus de relations, donc tu fermes ta gueule.

Mona Hackel

étudiante

depuis 2019

avec

Alexandra Piat

le 06.11.20

- Déséquilibres

- Hommage

- Ignorance

- Parole

- Langage inclusif

- Manque de collectif

- Engagement

Entretien de

Mona Hackel

étudiante depuis 2019

le 06.11.20 avec

Alexandra Piat

transcription Alexandra Piat

J’ai vingt-deux ans et je suis une femme. Je suis arrivée en équivalence, en deuxième année d’Image imprimée. Aujourd’hui je suis en troisième année. Ça fait seulement un an et demi que je suis là. Je n’ai pas une expérience très longue au sein des Arts Déco de Paris, mais j’ai déjà connu une autre école d’art avant celle-ci, l’Esal d’Épinal où j’ai déjà pu constater des choses plus ou moins sympathiques au sein de l’institution « école d’art ».

Qu’est-ce qui te vient à l’esprit quand on te parle de ton expérience en tant que femme à l’école ?

Quand j’ai vu votre annonce, ça m’a remplie de joie, parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Pour moi, la posture des femmes dans le milieu de l’art est très intéressante à questionner.

Spontanément, ça m’a fait penser à plusieurs choses dans mon vécu au sein de mon autre école et des Arts Déco. Je constate qu’il y a beaucoup de femmes en école d’art, ou qui ont accès à ces cursus, mais dans le paysage des artistes médiatisé·es issu·es de ce milieu, finalement il y a assez peu de femmes. C’est cela dit en train d’évoluer j’ai l’impression. Ça me fait penser qu’avant d’arriver aux Arts Décoratifs de Paris j’étais très heureuse et fière de rentrer dans cette institution-là et j’imaginais un établissement qui serait très au fait des sujets de société. C’est le cas, dans le sens où sur le papier et dans les discours, il y a pas mal de choses amorcées par le directeur, l’équipe administrative et l’équipe pédagogique pour sensibiliser les gens aussi bien aux questions environnementales qu’aux questions féministes. Mais dans les faits, j’ai été déçue de constater par exemple que l’écrasante majorité de mes professeur·es en section Image imprimée sont des hommes. Ça m’a déçue parce que ça conditionne selon moi beaucoup de choses dans les rapports profs-élèves. J’ai constaté, comme dans mon ancienne école, que certains de ces professeurs en poste depuis longtemps monopolisent énormément la parole. Ce n’est pas le cas de tous, encore une fois, il y a de la nuance à apporter, mais il en existe (trop) malheureusement.

Pas plus tard qu’hier justement je me disais que les professeures de l’équipe pédagogique sont inspirantes. J’ai l’impression que certaines professeures comme Lucile Encrevé que j’ai eu en cours magistral ou Elsa Boyer que je rencontre cette année pour un studio, ce sont des femmes qui ont appris à prendre la parole dans ces équipes pédagogiques où c’est difficile d’avoir sa place. C’est le sentiment que j’ai en tant qu’étudiante.

À quel moment dans ta pratique, ton expérience de l’école te renvoie à ton genre ?

Par rapport à mon travail et à ma voix en tant que créatrice, j’ai l’impression qu’il y a une écoute de la part des professeur·es et de mes camarades. En revanche, j’ai senti parfois une écoute plus « molle » de certains professeurs quand j’évoque mes projets teintés de réflexions sur des problématiques féministes. Concernant certains de ces professeurs, qui sont des hommes, plus vieux et en poste depuis longtemps, j’ai senti qu’ils n’avaient pas forcément d’avis sur ces sujets. C’était plutôt une logique du genre « On est contents que tu te saisisses de ces enjeux-là dont on ne connait pas grand-chose ». Pour la plupart ils n’étaient pas aptes à me renvoyer vers des lectures, à nourrir cette réflexion, mais en tout cas ils avaient l’air plutôt enthousiastes.

Pour donner un contre-exemple, j’ai rencontré l’un de mes professeurs, Paul Sztulman, avec qui j’ai eu de longues discussions sur les questions féministes. On a échangé au dernier confinement lors de réunions zoom, sur des ouvrages, des lectures, des podcasts. Cela m’a rendue très enthousiaste de savoir que dans cette équipe pédagogique, majoritairement composée d’hommes, il pouvait y en avoir certains concernés et acteurs de ces débats de société.

Est-ce que dans ta pratique on t’a déjà renvoyée vers des clichés féminins ?

Ma pratique se situe entre l’illustration, la radio, la musique et l’écriture et à aucun moment je n’ai eu l’impression qu’on me disait « Ce que tu fais est estampillé féminin ». Je suis aussi consciente que la radio est un médium de pouvoir qui permet de décider de prendre la parole ou de la distribuer. Il y a quelque chose de l’ordre du réempouvoirement dans le fait de faire ça. Dans ce que je peux faire en dessin, en bande dessinée, dans les histoires que je développe, il y a toujours la question du langage qui revient, et ça aussi : parler du langage de façon critique aide à penser le monde de façon inclusive. J’ai l’impression que mon travail questionne directement certains rapports de dominations qui peuvent exister. Jusqu’à maintenant personne n’a invalidé ouvertement les idées que je soutenais.

Je me suis déjà posée la question de savoir si mon dessin était genré. Sur mon compte instagram, il y a plus de 70% de femmes qui suivent mon travail et je trouvais ça à la fois intéressant et un peu bizarre car justement les thématiques que j’aborde sont souvent empreintes de questionnements en lien avec les luttes féministes. Cela me rend triste parce que je me dis « Est-ce que ça ne concerne que les femmes ? ». Cela rejoint ce que je disais sur le fait que les professeurs hommes de l’école m’encouragent à m’engager à ce niveau-là, mais qu’ils n’ont pas l’air concernés et engagés…

Tu as des projets féministes ?

J’aimerais commencer une bande dessinée sur la thématique de la pilosité féminine, parce que j’ai l’impression que ce sujet regorge d’histoires chouettes et beaucoup moins marrantes à raconter. C’est un sujet épineux qui est plus politique qu’on ne le pense !

C’est très intéressant le thème de la pilosité. Pour parler personnellement, l’école ça a été le lieu où j’ai vu des femmes qui « portaient leurs poils avec fierté ». Cela m’a permis de me sentir plus libre de l’afficher et c’est grâce aux filles de l’école.

Pareil ! C’est grâce à l’école d’art dans laquelle j’étais avant où j’ai pu apprendre à m’accepter avec mes poils. Quoique, l’école d’art n’est pas forcément un lieu safe. J’ai déjà eu des commentaires de mecs de la classe sur le fait que je n’étais pas épilée sur les jambes. C’est un vaste sujet…

Tout à fait ! Les poils et les cheveux des femmes sont un vaste sujet.[Depuis cet entretien Mona a réalisé le fanzine BB [fig.6] comme une réponse à la presse féminine, le premier numéro abordant le lien entre les femmes et la nourriture, avec Chloé Delchini].Est-ce que dans tes cours à l’école, que ce soit en création ou en théorie, il y avait généralement une bonne représentation des créatrices ? Est-ce que tu pouvais t’identifier ?

Oui. Je me rends compte à quel point c’est important en tant que femme d’avoir des modèles « féminins » pour qu’on soit représentées. Ça n’invite qu’à se faire sa place à son tour. Cependant, j’admire aussi bien des hommes que des femmes, peu importe leur genre. J’admire les gens pour ce qu’ils transmettent comme message. Je pense que certains hommes qui ont fait l’effort de se remettre en question sont importants comme alliés de nos luttes.

Est-ce qu’à l’inverse, parfois tu as manqué de représentation « féminine » et pour quelles raisons ?

Oui ça m’a manqué et ça rejoint l’exemple dont je te parlais tout à l’heure de Elsa Boyer et Lucile Encrevé. Je me suis fait la réflexion, en les écoutant, que je les trouvais fortes. Fortes parce qu’intelligentes, assurées et inspirantes. En ça, je les admire, elles me donnent envie de faire pareil. Cela m’est absolument insupportable d’assister à trois heures de cours non-stop où un prof homme fait sa tirade en bloc et que toutes les fois où on tente d’intervenir, cette personne-là revient soit à sa pratique, soit sur le strict contenu de son cours sans prendre en considération nos remarques. C’est au contact de Elsa Boyer, Lucile Encrevé ou encore Géraldine Gourbe, que j’ai senti qu’elles y attachaient de l’importance et par conséquent, l’écoute faisait partie intégrante de leur pédagogie.

Il y a un manque d’échange dans la manière d’enseigner de certains hommes ?

C’est comme ça que je le ressens. Après je n’aime pas l’idée d’associer l’écoute, à quelque chose de forcément « féminin ». Ça m’embête de penser les choses comme ça, j’aimerais qu’elles soient agenrées.

Étant dans une classe où il y a une majorité de femmes j’ai constaté que quand on aborde des sujets féministes, les mecs de ma classe sont complètement en retrait. Ils ne font aucune remarque. On ne demande pas qu’ils se positionnent en disant « oui je suis d’accord », mais juste qu’ils nous fassent part de leurs interrogations. Je me souviens d’un moment en deuxième année où on a parlé du Chef d’œuvre inconnu de Balzac. On devait se servir de ce texte-là pour l’illustrer. La nouvelle raconte l’histoire d’un peintre qui tombe en fascination devant une muse, sauf que cette muse « appartient » à un jeune homme qui est son amant. Le peintre va demander l’autorisation à ce jeune homme pour faire le portrait de cette femme. Je me souviens qu’à sa lecture cela a créé un débat dans la classe. On se disait « c’est quand même hardcore l’absence du consentement et le manque de la voix de cette femme ». Même s’il y a un contexte historique à cette nouvelle, que ce sujet soit proposé comme lambda, ça nous répugne nous, en tant que femmes. Nous étions plusieurs à nous positionner en disant « On peut peut-être questionner ça ensemble non ? ». À ce moment-là, aucun mec de ma classe ne s’est positionné, et le prof à l’initiative de ce projet semblait assez désemparé.

Pour lui l’excuse du contexte historique suffisait ?

Je ne pense pas, mais il tombait de haut. Il a souligné que notre remarque était pertinente et que c’était intéressant et important de questionner les choses avec notre regard contemporain, mais il n’a pas du tout alimenté le débat. Ça me pose problème que cette remise en question ne soit pas généralisée. On peut être homme, prof aux Arts Déco et sensible aux questions féministes. Surtout, on peut avoir un véritable dialogue qui dépasse le simple rapport prof/élève et qui permet de questionner ensemble le monde dans lequel on vit. Je crois que j’aime mieux penser la pédagogie comme ça, dans le sens où on peut s’apporter réciproquement peu importe notre genre, notre classe, notre sexualité, notre âge.

Dans cette grande école où se côtoient plein de profs, de gens de la culture, d’intellectuel·les, l’écriture inclusive trouve parfois une certaine réticence à l’usage. Pourtant ça ne leur enlèverait pas un bras de faire cet effort-là ! Une professeure en Image imprimée nous parlait d’une illustratrice et « auteur ». Elle ne disait pas « autrice » et se justifiait en disant « Ça m’écorche l’oreille ! » Un autre prof nous a dit « L’écriture inclusive, je trouve ça quand même affreux !! ». Ça m’énerve ! Parce que pour beaucoup de personnes c’est important, pour moi évidemment.

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé à l’école ou dans ton travail de ne pas être prise au sérieux parce que tu étais une femme, en cours, dans les ateliers ou autre ?

Non je ne pense pas.

Est-ce que tu as eu la sensation d’être abordée différemment quand tu viens demander ou faire quelque chose ?

Il y a peut-être un atelier où c’est extrêmement désagréable de me rendre, et je ne sais pas si c’est lié à mon genre, mais en tout cas c’est l’endroit où se cristallisent toutes mes appréhensions et mes peurs. Bon nombre d’étudiantes partagent mon avis. Quand je viens voir ce technicien et que je lui pose des questions, parce que je suis nouvelle — en plus ma deuxième année a été une demi-année à cause des grèves et du Corona — j’ai l’impression d’être la plus stupide des personnes de cette Terre. Je comprends sa situation, il a une école avec je ne sais pas combien de gens qui viennent lui rendre visite pour lui poser tout le temps les mêmes questions, mais en tout cas, j’ai l’impression à son contact d’être débile et ce n’est pas normal. À part ça, dans l’ensemble ça va.

Est-ce que l’école te semble un endroit où tu peux te sentir un peu plus forte, un endroit où tu te sens « empouvoirée » ?

C’est une très bonne question. Je me la suis posée cet été. J’étais assez peinée qu’au sein de l’école il n’y ait pas de lieu de discussions, de rencontres pour se fédérer et réfléchir ensemble à plein de questions qui s’imposent à nous et à notre génération. Cet été, je m’étais dit que ce serait chouette qu’on fasse un espace de parole. Je ne sais absolument pas à qui proposer ça, à qui ne pas proposer ça, je ne savais pas trop comment ça pourrait s’organiser… Il pourrait y avoir aussi bien des profs, des gens de l’administration, que ce soit ouvert à un maximum de gens. Je me disais que si l’école servait à ça, à se rencontrer, à penser les choses ensemble, alors oui ce serait un fabuleux lieu d’empouvoirement. En tout cas moi je sens que ça me permettrait de me sentir encore plus à ma place.

Récemment il y a une étudiante, Rose Vidal [étudiante], qui nous a envoyé un texte du séminaire de Virginie Despentes [écrivaine et réalisatrice française] pendant le cycle de conférences de Paul B. Preciado [philosophe espagnol]. J’ai sauté de joie de voir qu’elle a utilisé cher·es tous·tes [mailing liste des étudiant·es de l’école] à ces fins-là. Que ce lieu, même s’il est numérique, puisse être un lieu justement d’échanges, d’empouvoirement, de réflexions communes sur ces sujets. À l’école, c’était dur pour moi de me sentir pleinement bien en si peu de temps parce que j’avais l’impression que c’était un lieu qu’on traversait, un lieu dans lequel on venait se remplir de savoirs, mais qu’il n’y avait pas de moments de véritables échanges. C’est un lieu où on est tous·tes dans nos secteurs, dans nos têtes et dans nos vies. C’est pour ça que je vous ai parlé de Paul Sultzman et Rose Vidal avec qui les échanges étaient chouettes. C’est juste très dommage que ça se fasse juste d’une façon numérique. [Depuis cet entretien Mona a réalisé des affiches [fig.7] reprenant le discours de Virginie Despentes du 16 octobre 2020 lors du séminaire de Paul B. Préciado Une nouvelle histoire de la sexualité, avec Charlotte Genser]

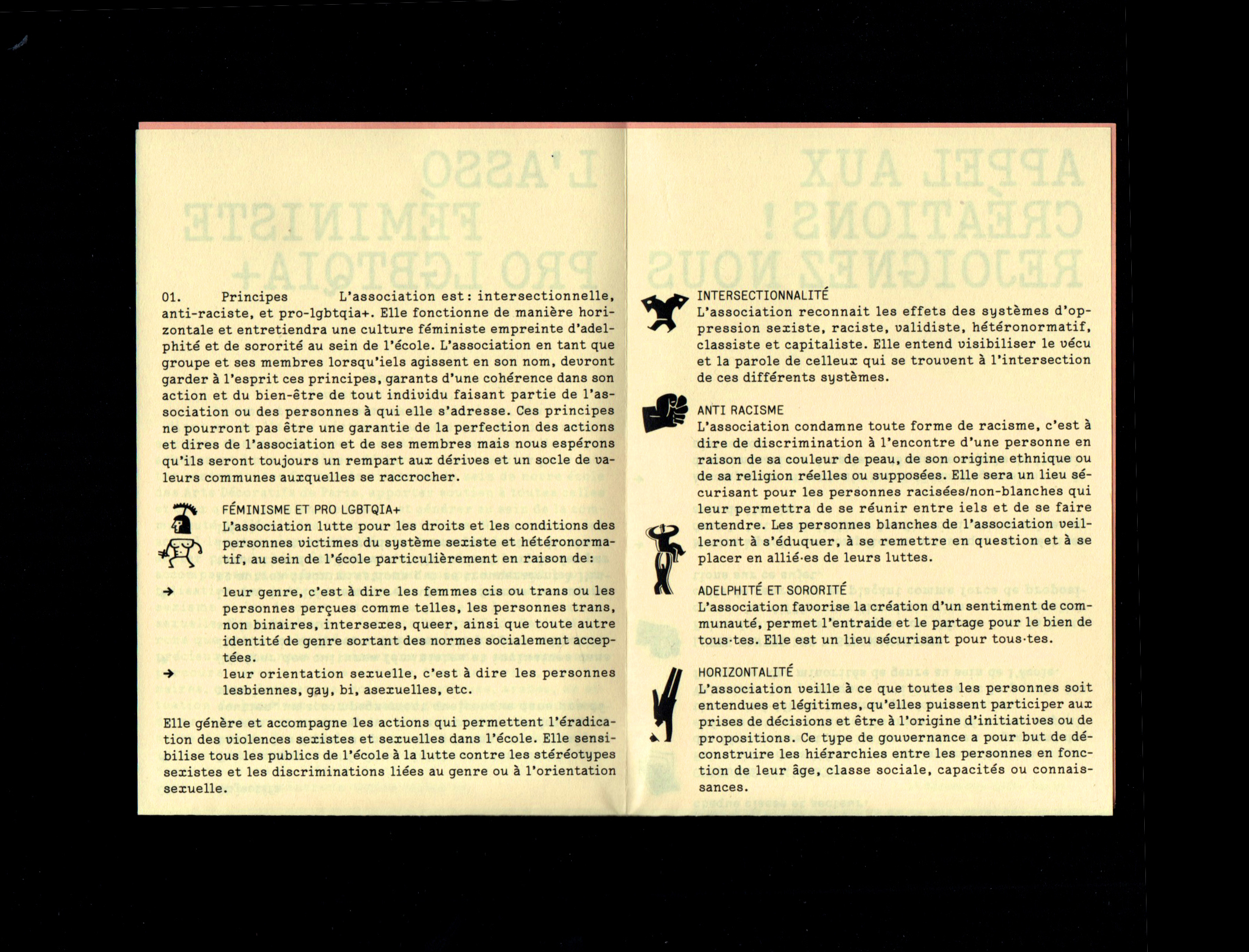

Tu seras sûrement contente de savoir qu’on est en train de créer une association féministe à l’école avec d’autres étudiant·es.[fig.8]

Trop bien !

On est plusieurs à avoir réfléchi à une structure d’association et à avoir écrit les formes que ça pourrait prendre. C’est intéressant de voir qu’à l’école il manque cet esprit de communauté, d’échange et notamment dans la pédagogie. Avec une autre interviewée, on parlait un peu du lien entre cet individualisme, ce manque d’échange, d’empathie, etc. et l’esprit assez patriarcal de l’école.

Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu parlais de l’idée de créer une communauté, de pallier le fait que c’est un lieu que l’on traverse et où les étudiant·es sont des courants d’air et je me disais que ce serait bien de penser les choses de façon horizontale au maximum. C’est-à-dire que cette notion de prof/élève soit un peu moins marquée.

Est-ce que tu as l’impression dans l’école en général que l’engagement, les luttes sociales, c’est quelque chose qui mobilise plus souvent les femmes ?

Très bonne question. Ça rejoint complètement ce que je te disais sur mon envie d’avoir un lieu où on se retrouve, on parle, on repense le monde ensemble. En comparant mon expérience dans une autre école d’art, à ce que j’ai découvert aux Arts Déco, j’étais très triste et en colère de constater que les luttes féministes ne sont pas suffisamment, selon moi, mises au centre des débats. Que l’école en tout cas n’est pas, comme je le ressens, un lieu où il y a une démarche collective de s’emparer de ces sujets politiques. Je m’en rends compte en te rencontrant, qu’il y a des réseaux sous terrains de gens qui œuvrent dans ce sens. Mais les luttes féministes, écologiques sont portées par des femmes, et en même temps, peut-être que c’est logique, dans une école où la majorité des personnes qui rentrent sont des femmes.

J’ai l’impression que, par rapport à l’autre école où j’étais avant, les débats de société infusent assez peu la production des étudiant·es. Moi dans ma classe, par exemple, il y a très peu de gens qui feraient spontanément des fanzines féministes ou décoloniaux par exemple…

Est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de sexisme ou d’agression verbale ou physique, de situations gênantes ou problématiques ?

Je n’en ai jamais vécu et je touche du bois. Ni témoin, aux Arts Déco non, pas à ma connaissance. J’ai entendu quelques étudiantes qui se plaignaient de profs qui étaient lourds, cassants à leur égard, mais j’ai cru comprendre qu’elles en ont parlé autour d’elles et qu’elles ont trouvé du soutien auprès d’autres étudiant·es.

[fig.8]

Roxane Jubert

ancienne étudiante,

enseignante depuis 1997

avec

Lucile Encrevé

Alexandra Piat

le 13.11.20

- Carrière

- Racisme

- Histoire des créatrices

- Sexisme

- Mobilisation

- Minorité

- Concours

- Rôles genrés

- Silence et parole

- Écologie

- Relation aux étudiant·es

- Aura masculine

- Épanouissement

- Dévalorisation

Entretien de

Roxane Jubert

ancienne étudiante, enseignante depuis 1997

le 13.11.20 avec

Lucile Encrevé et

Alexandra Piat

transcription Lucile Encrevé

Qui es-tu dans l'École ? Peux-tu nous retracer ton parcours ?

On m'a sollicitée quand j'étais très jeune pour faire des cours à l'École. À l'époque c'était un cours du vendredi soir je crois, cela représentait très peu de temps par rapport à ma pratique professionnelle. J’étais graphiste à plein temps. Avec le temps, il s'est passé ce qui s’est passé avec un certain nombre de vacataires : on vous sollicite pour de plus en plus de cours, jusqu'à ce que vous arriviez au plafond ; à ce moment-là vous devenez un prof à part entière tout en n'ayant pas ce statut-là. Pour moi, ça a duré très longtemps.

Cette question de ton statut longtemps précaire, tu l’associes au fait d’être une femme ?

À ma connaissance, la seule personne, une femme, qui avait fait quelque chose au sujet des déséquilibres flagrants entre hommes et femmes était Fabienne Vansteenkiste [enseignante de 1979 à 2015], au début des années 2000. Elle avait fait un document, qu'elle avait mis dans les boîtes à lettres, que j’ai conservé du fait de la rareté des traces sur ce sujet ou des expressions qui restent, où elle essayait d'analyser la situation.

Je crois qu’il en ressortait qu'il y avait très peu de femmes enseignantes, et qu’elle faisait apparaître qu'une femme attend deux fois plus d'années qu'un homme pour pouvoir espérer quelque chose. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de se retrouver dans ce statut de vacataire, qui ne correspond à rien lorsqu’on est longtemps dans l’École en s’y impliquant, et de n'avoir aucune idée de l’avenir.

Tu intervenais où dans l’École ?

Je suis d’abord intervenue en 1ereannée (c'était bien avant que ma recherche devienne visible, j’ai démarré ma thèse à peu près quand j’ai commencé à enseigner à l’École). Il s’agissait d’un cours lié à la vidéo, au montage d'images, à l'image en mouvement. Et puis il y a eu des besoins en typographie. Je pense que c'est René Lesné [ancien enseignant et directeur des études] qui a dit que j'étais dans les murs et qui m’a proposé un cours de typographie. Je me souviens qu’il y a eu pour cela une commission, à laquelle je suis venue présenter mon book. Je n'avais jamais envisagé d'enseigner et puis j'ai trouvé passionnant l'enseignement : le lien avec les étudiants, la confrontation avec les questions qu'ils se posent, le rôle très particulier qu'on peut avoir. J'ai accepté ce cours. De fil en aiguille, j'ai fait des cours de typographie en 1ereannée, puis en 2e année Design graphique [DGMM]. Par la suite ça s'est étendu, et je suis intervenue en Design objet [DO] et en Design textile [DT]. C'était une période très heureuse, très paisible, avec des relations humaines très positives de manière générale. Ensuite est arrivée la fin de ma thèse et sa publication sous forme de livre. J'en parlais peu à l’École (hormis avec quelques personnes) car c'était une période où on détestait les universitaires, ce qui a beaucoup changé. Au moment où j’ai soutenu ma thèse, suivie de près par la parution de mon livre, je me suis retrouvée à une rentrée avec des cours uniquement hors du secteur DGMM, ce qui s’est poursuivi sur beaucoup d’années. J'ai alors été en textile, qui est un très beau secteur dans l'École, en DO et je suis restée en 1ereannée où j'ai été très longtemps et que je trouvais extrêmement intéressante du fait qu’on avait le temps d’y faire de la pure expérimentation typographique. À l’extérieur, beaucoup de personnes qui m’interrogeaient année après année sur le secteur DG ne comprenaient pas que j’aie pu ne pas y avoir été pendant si longtemps.

Ce chemin, que tu décris comme une ostracisation par rapport au secteur DG, est-ce que ça a un lien avec le fait d'être une femme (puisque tu m’as dit un jour que des hommes ont vécu la même chose) ?

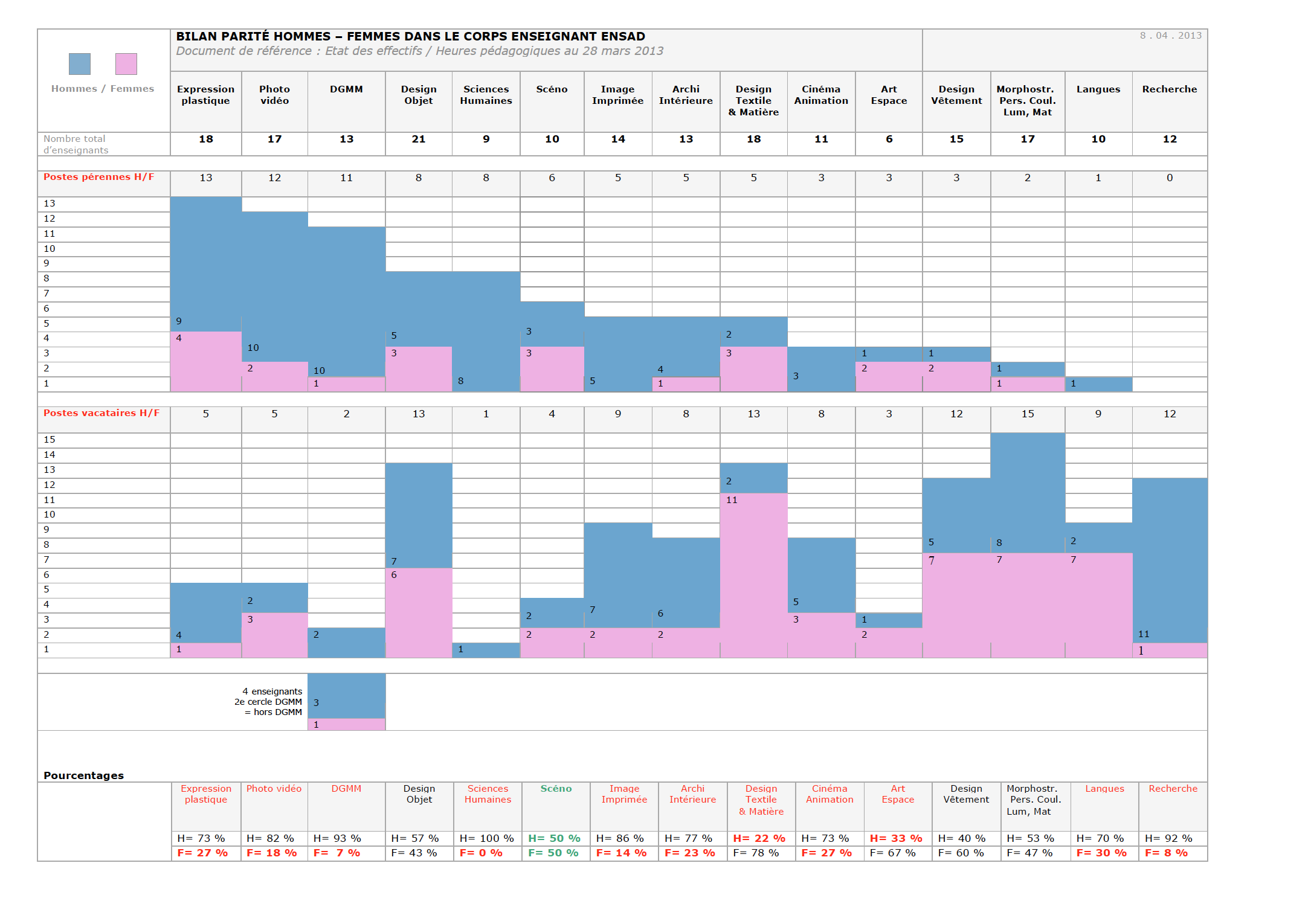

Ça a un lien, oui et non. Là où il y a un lien, c'est que je suis consciente que je ne suis pas une totale inconnue dans mon champ, je n'ai pas non plus souhaité que mon travail sorte de l'ombre comme cela a été le cas du jour au lendemain. Je pense que quand on est une femme et qu'on fait une chose qui n'est pas maîtrisée par la corporation masculine à laquelle on est censée appartenir (et alors qu’elle régit largement la profession, dont son enseignement), alors ça peut devenir quelque chose d'impossible. Plus encore lorsque l’on se trouve dans un lieu de jeu de pouvoir réglé par et pour des hommes, où les femmes n’avaient pas vraiment de légitimité à exister indépendamment de cela. Je me souviens que, deux ans après la sortie de mon livre Graphisme, Typographie, Histoire [fig.9] [Paris, Flammarion, 2005], j’ai croisé à la bibliothèque un important enseignant de Design graphique, au tempérament généreux, que j'aimais beaucoup. Il m’a dit qu’il venait de découvrir mon livre, m’a félicitée, et m’a demandé comment il était possible qu’il n’ait pas été au courant de sa parution. Dans la discussion qui s’en est ensuivie, nous nous sommes dit que si ça avait été le travail d'un homme, il en aurait été autrement. Je me souviens que, lors de cette conversation, il m'a dit : « On aurait dû faire une fête ».

Qu'est-ce qui dans ton livre a pu faire qu'on ne veuille pas t'écouter ou est-ce seulement le fait que tu t'exprimes et fasses un ouvrage important qui posait problème ?

D’abord, il y a manifestement le fait de faire un travail tellement fouillé sur l’histoire d’une pratique et d’une profession (qui a fait si peu de place aux femmes). C’est une façon de vouloir voir le monde, de faire, et une vision des choses, qui est exactement la même que celle que j’ai à l’école. Je ne distingue pas mon travail de ce que j’ai fait ou dit à l’école, c’est-à-dire à un moment donné : tirer au clair, savoir ce qu’il se passe et ce qu’il s’est passé, mettre de la lumière là où il n’y en a pas ou peu. Quand j'ai travaillé sur la partie du XXe siècle, j'ai été confrontée à une chose : il y avait extrêmement peu sur les périodes des deux guerres mondiales dans l’histoire du graphisme. Pour moi, il n'était pas possible de ne pas traiter ces périodes au même titre que les autres, parce que la communication visuelle a de toute évidence partie liée à la propagande, mais aussi à la Résistance. Qu'ont fait les graphistes durant la guerre, durant la collaboration ? Il y a eu tout au long du XXe siècle en France l'expression d'un très fort nationalisme en typographie. Par exemple, Maximilien Vox, une grande figure de la typographie en France, n'a pas eu un comportement très vertueux durant la seconde guerre mondiale, j'ai fait état de ça, je suis allée consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève Nouveaux destins de l'intelligence française, un livre édité au début des années 1940, dans lequel Maximilien Vox a publié un texte. Ce livre est préfacé par Charles Maurras, qui y écrit des lignes profondément racistes – ce que j’ai mentionné dans mon livre. J'ai été très surprise de découvrir que le livre Nouveaux destins de l'intelligence française contenait un texte de Jacques Adnet, qui a été directeur de notre école [1959-1971], même si ces textes en eux-mêmes pouvaient ne pas être impliqués dans des questions de collaboration directe.

Dans ce livre, comme dans ton enseignement, est-ce que les femmes sont mises en valeur ?

Quand j'ai fait mon livre, il n'y avait pas les sources qu'on a aujourd'hui. L'accès à l'apport des femmes était très restreint. En revanche, à chaque fois que j'ai rencontré des travaux de femmes – je prends l'exemple du début du XXe siècle, où elles ont été nombreuses dans les avant-gardes —, j'ai indiqué leurs noms que ce soit Käthe Kollwitz, Grete Stern, particulièrement méconnue, ou Sophie Taeuber-Arp (à part les femmes artistes ayant à la fois une place dans l’histoire de l’art et un rôle dans le graphisme, je n’avais jamais entendu parler des noms que je découvrais les uns après les autres). Une des toutes dernières choses que j'ai faite pour la remise du dernier chapitre de mon livre, c’est une note sur la question des femmes, de leur absence, pour fournir une ébauche de bibliographie recensant des textes faisant place aux femmes. C'est la note la plus longue de mon livre, qui m’a demandé énormément de travail. Le simple fait d'avoir entrepris ce travail d’histoire générale en étant une femme, pour moi c'était déjà le début de ce sujet, je touchais à quelque chose qui n'était pas évident. Lorsqu’on me questionnait sur ma thèse, j’ai aussi eu quelques remarques, très peu, comme celle d’un directeur d’une école d’art me disant : « C'est très ambitieux », sous-entendu pour une femme (un homme n’aurait probablement pas reçu cette remarque sur le même ton). J'ai fait ce travail parce que j'ai compris, durant mes études, qu’il y avait en France une trop faible culture historique dans le champ du graphisme et de la typographie, la typographie m’ayant alors semblé être plus encore un micro-milieu masculin, en comparaison du graphisme.

Tu as senti une évolution dans le temps dans les équilibres hommes/femmes dans le secteur DG ?

Oui, j'ai vu par exemple récemment un changement du côté des élèves. J'ai été impressionnée par l'attitude et les propos des étudiants et des étudiantes, surtout des filles. Elles ont des exigences et des questionnements nouveaux. Cela se voit dans leurs sujets de mémoires, dans les cours qu'elles choisissent. Aussi dans le fait que certaines choisissent des cours assurés par des femmes, et qu’elles expriment ouvertement ces choix, ce qui était du jamais vu. Mais je suis aussi étonnée par un désemparement fortement exprimé par certaines étudiantes, ce qui est un phénomène assez récent. Sur le volet positif, je suis surprise par les étudiantes et étudiants de ce secteur, leur énergie, la transformation de leurs comportements. Je suis en certains cas aussi surprise par leur maturité et la façon dont ils investissent des sujets qui les intéressent et dont ils s’y impliquent car cela fait sens pour eux. Je trouve que les étudiantes donnent beaucoup de signes d’une émancipation tout à fait nouvelle. Le secteur a connu l’an passé un soulèvement actif et impressionnant de ses étudiants et étudiantes de différentes années. Leurs expressions de contestation témoignent, entre autres, d'une volonté et d'une exigence de transformer un monde dont ils ne reconnaissent plus ni les pouvoirs genrés ni une telle distribution des rôles. Alors que ces pouvoirs sont par endroits restés la norme.

Et chez les enseignantes dans et hors du secteur ?

Depuis le courant des années 2000, il y a de plus en plus de femmes dans le corps enseignant de l’École. Au début j'étais très souvent seule avec des hommes, par exemple dans le CER [Conseil des Études et de la Recherche] ou les réunions, il y a longtemps – la directrice adjointe de l'époque me disait « Quand vous n'êtes pas là, je suis la seule femme ». C'était vraiment une autre époque. Dans les réunions en général, c'était « normal » d'être entourée d'hommes. D’ailleurs, j’ai souvenir de certaines réunions, où je me trouvais, et où j’entendais régulièrement « Messieurs » quand l’un d’eux s’adressait à tous. Je me souviens aussi que, dans des discussions informelles où nous étions trois ou quatre, l’un d’eux pouvait nous parler en disant « eh les mecs » ou de petites formules comme ça, que je n’ai plus entendues depuis longtemps.

Je me souviens d’un épisode lié au concours [d’entrée en 1ereannée], quand tu as été rapporteure ?

Depuis le courant des années 2000, il y a de plus en plus de femmes dans le corps enseignant de l’École. Sur le concours, quand on m'a demandé d'être rapporteure, j'ai demandé les rapports des dix dernières années pour pouvoir les étudier. J'ai parcouru tous les rapports, et l’une des premières choses dont je me suis rendu compte, c'est que c'était pratiquement toujours la femme qui était rapporteure.

C’est-à-dire : c’est elle qui écrit le rapport.

Tu as toujours un binôme, un vice-président et un rapporteur. Sur toute la période que j’ai étudiée, il y a un seul binôme où une femme a été vice-présidente, c’était Vonnik [Hertig – enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016]. On comprend bien qu'on est préposées à l'écriture, à faire le gros du travail (je dis ça indépendamment du fait que cela m’a beaucoup intéressée de faire ce rapport). Il y a eu des rapporteures qui ont été aidées par les vice-présidents hommes, il y en a pour lesquelles ça n'a pas été le cas. Quand je me suis rendu compte de cette distribution des rôles quasi systématique, je me suis dit : « Qu'est-ce que je fais avec ça ? ». J'ai choisi, plutôt que de le mettre dans le rapport, d’en faire état dans les dernières réunions de commission concours que l'on a eues. La dernière réunion s’est déroulée dans le bureau du directeur des études. J’ai dit que j’avais un sujet à soulever. J’ai fait état du fait qu’une seule femme avait été vice-présidente sur la décennie en cours, en pensant que ça allait débloquer la situation. Quelque temps après, on a eu une réunion de préparation aux instances, on attendait encore des personnes, on m’a annoncé : « ça y est, on a fait le prochain binôme du concours, vous allez être contente. » J'y croyais, puis je m’entends dire : « On a pris deux hommes ». Je suis tombée des nues : je pensais que c'était une provocation, mais ça n’était pas une plaisanterie. Il m’a fallu du temps pour comprendre, grâce à des collègues, que ce choix semblait vraiment avoir été considéré comme une réponse au problème que j’avais soulevé : c’est un problème qu’une femme soit rapporteure ? Pour solutionner cela, il suffit de mettre un homme à cette fonction… À ma connaissance, il y a eu seulement une personne, un homme, qui a ensuite été parler au directeur à ce sujet. C'est un enseignant, Denis [Pérus]. Ça a fini par être entendu, deux ans après. Le jour où il pourra y avoir un binôme de femmes, et même où on ne se préoccupera plus de cela… On continue la lutte, mais cet épisode a été désespérant.

Est-ce que des petites phrases sexistes tu en as entendues dans l'École ?

Oui, mais j'ai envie de dire que dans la vie il y en a tout le temps. Beaucoup moins qu'avant. Et le problème d'avant, c'est que c'était « normal. » Le contexte n'était pas du tout le même. Je trouve aussi que les hommes de l’École ont beaucoup changé à notre égard, je les trouve pour la plupart très respectueux.

Tu as dit une phrase dans un mail écrit à Lucile qui nous a beaucoup marquées « Le sujet commence dans la parole qui n'a pas lieu ». [fig.10] Lors d'une réunion, sur des sujets où j'aurais pu m'attendre à ce que tu t'exprimes, tu ne disais rien. Je voyais que tu ne pouvais pas t’exprimer.

Pour situer le contexte, j’ai écrit cette phrase dans un commentaire sur la question de la parole dans votre projet. Tu as raison, je me suis parfois trouvée dans des situations telle celle qui n’a pas échappé à ton attention. Mais il m’arrive aussi, sciemment, de ne pas m’exprimer, par exemple lorsque j’estime que la situation n’est pas fluide (ce qui est rare, mais qui peut arriver), ou que les propos que j’entends sont trop artificiels. Le silence parle aussi, ça a du sens, en tous cas pour moi.

On sent qu'il y a une relation qui s'est tissée entre vous deux. Au sein de DG, sens-tu que tu apportes quelque chose de spécifique aux étudiantes – et elles, comment te regardent-elles, par rapport aux hommes ?

On a eu une étudiante Erasmus l'année dernière, par exemple, qui m'a écrit un long mail pour me remercier de lui avoir fait découvrir qu'on pouvait poser des questions environnementales à travers le graphisme, que ma pédagogie avait changé sa vision et allait beaucoup influencer sa carrière professionnelle. C’est un fait qu’Alexandra [Piat] fait partie des premières étudiantes (hormis de très rares cas antérieurs) qui est venue vers moi avec un faisceau d’interrogations que je ne pouvais qu’entendre et comprendre, lui ayant alors indiqué le canal des élèves élus pour relayer en instance leur parole étudiante. Je crois que c'est depuis que j’ai eu la classe d'Alexandra que les étudiantes n'ont plus le même regard sur nous, de façon très nette, c’est-à-dire depuis trois ou quatre ans. Avant elles allaient plutôt vers le modèle dominant masculin, vers les hommes. De la même manière, je peux prendre l’exemple d’un garçon, qui consulte un de mes collègues homme et moi, et qui vient finalement vers moi pour son mémoire. C'est du jamais vu pour moi (non pas de diriger le mémoire d’un garçon qui vient spontanément vers moi, mais de savoir par eux qu’ils le font après avoir effectué un choix). Un garçon qui fait son choix en fonction de ce qu'il entend sur du contenu, et qui ne juge pas par rapport à la question du genre.

Et hors de DG, dans l'École, en tant que femme as-tu senti qu'on te mettait dans des cases, par exemple en 1ere année ? Ou dans d'autres secteurs ?

J'ai plutôt un bon souvenir de la 1ereannée. J’y ai beaucoup travaillé avec Laurent Ungerer [enseignant], qui a ce côté très chaleureux, très accueillant, très positif. Mais ça remonte maintenant. Le Design textile, c'est le paradis sur terre. C'est comme la bibliothèque, ce sont des îlots un peu de bonheur – à la bibliothèque toutes ces chaises colorées, à l'atelier de tissage cet espace avec toutes ces bobines colorées qui tapissent les murs : ce sont des lieux magiques, très beaux [fig.11]. En Design textile, j'ai toujours été très bien accueillie, et respectée par les enseignants, les coordonnateurs, et toute l’équipe.

Est-ce qu'intervenir en Textile, c'était dévalorisé ?

Oui. L'histoire du « secteur chiffon »…, j'ai entendu cette expression dans des jurys. Elle provenait d’un corps enseignant masculin âgé. J’ai beaucoup aimé enseigner dans ce secteur, comme en 1ereannée, donc ça ne m’a pas dérangé. Mais on peut tout de même s’interroger sur le fait que c’est à moi que sont revenus ces cours, de longue date, plutôt qu’à un collègue masculin, sachant qu’il y a par endroits une espèce de « cote » des cours (secteurs, mais aussi années), qui n’est pas vraiment formulée publiquement mais qui est bien présente.

Durant tes études tu as été étudiante à l'Ensad. As-tu des souvenirs comme femme ?

C'était dans les années 90. Le secteur DG, qui était alors nommé « communication visuelle », était encore un joyau de l’École… J’en garde un excellent souvenir. L’ambiance était très vivante, très créative et chaleureuse. On était tout le temps occupés par la création et l’expérimentation. Je crois qu’on ne parlait jamais des questions de genre, du moins je ne m’en souviens pas… Margo Rouard [enseignante de 1978 à 2008]enseignait dans le secteur. Je n'ai été à l’école que durant deux ans et demi, après l’école Estienne, et avant l’Atelier National de Création Typographique pour me former au dessin de caractères et qui a été une expérience exceptionnelle.

Orsina Visconti

ancienne étudiante

et enseignante

depuis 1998

avec

Lucile Encrevé

Alexandra Piat

le 30.11.20

- Épanouissement

- Accueil

- Vacataire

- Déséquilibres

- Mandarinat

- Invisibilisation

- Hommage

- Sexisme

- Racisme

- Intersectionnalité

- Relation aux étudiantes

- Enfants

- Silence et parole

- Aura masculine

Entretien de

Orsina Visconti

ancienne étudiante, enseignante depuis 1998

le 30.11.20 avec

Lucile Encrevé et

Alexandra Piat

transcription Lucile Encrevé

Depuis combien de temps travailles-tu à l’École ?

Je suis là depuis vraiment très très longtemps, puisque je suis entrée comme enseignante en 1998. Et je suis une ancienne étudiante des Arts Déco, je fais partie de ce système ancien qui consistait à avoir une situation de huis-clos familial, où les anciens élèves étaient rappelés au bout d’un moment par leurs profs pour enseigner. L’École a été une constante dans toute ma vie en France. Quand je suis entrée comme étudiante, j’étais en France depuis deux, trois ans, après j’ai commencé à travailler à l’extérieur mais avec une particularité : à la fin de mes études, j’ai commencé une histoire de couple avec un prof de Sciences-Humaines en scéno, donc toutes les années où je n’ai pas étudié ou enseigné, j’étais très proche des Arts Déco par lui, comme il continuait d’enseigner – certains enseignants maintenant ont été soit étudiants avec moi soit les siens… Après, j’ai été appelée par mes profs en secteur Textile pour enseigner, en 1998.

Tu étais étudiante pendant quelles années ?

Je suis sortie officiellement en 1987. L’École, à l’époque, c’était quatre ans : il y avait deux ans de tronc commun et deux ans de spécialité, c’était plus libre. La 1ereannée était un peu contraignante, scolaire, c’était un peu le redoublement des années de prépa, la 2e année était fabuleuse, complètement libre, tu prenais à la carte tout ce que tu voulais, tu t’en donnais à cœur joie. Et après on postulait à un secteur. Je suis allée en Textile. Aujourd’hui, je suis très touchée par la solitude des étudiants aux Arts Déco, je suis bien placée pour l’avoir vécue en tant qu’étudiante, je trouve que ça, c’est une chose qui ne change pas. Le regard des autres était très dur – tu te sens jugée tout le temps, sur tes capacités artistiques, sur tes capacités intellectuelles, sur tes capacités à répondre. C’est très difficile de faire communauté, de faire groupe, ce n’est pas très évident dans cette école. Beaucoup d’étudiants n’osent pas dire qu’ils sont fragiles, n’osent pas aller vers les autres pour de l’aide. Je vois les Erasmus tous seuls, je suis très sensible aux étudiants étrangers. On pourrait vraiment mieux faire. Il faudrait des lieux où on puisse plus échanger, avoir des moments de convivialité, j’aimerais ça.

Comme enseignante, tu es entrée dans le secteur en retrouvant la même équipe ?

Oui, et là ça a été très très difficile pour moi, j’étais dans l’équipe de mes enseignants, le directeur du secteur était un homme avec qui j’avais eu beaucoup de problèmes en tant qu’étudiante. En arrivant, je me sentais la petite jeune qui devait prouver que maintenant elle était prof.

Tu étais vacataire ?

Oui, mais vacataire pour moi ce n’était pas une histoire d’homme ou de femme, il y avait des hommes vacataires.

Le coordinateur, dans ce secteur très féminin, c’était donc un homme ?

Pour moi, c’était assez aberrant. Tout le secteur était féminin, sauf lui, et un autre homme, qui était un copain à lui. Il y avait ce paradoxe d’avoir un homme qui gère tout, comme à l’époque on gérait les sections (c’est-à-dire « bon dieu le père » qui décide de tout), et toutes les femmes sous lui, c’était complètement paradoxal. C’était quelqu’un d’hyper dévoué à l’École, qui faisait des cent et des mille. Mais il était assez dur avec lui-même, avec tout le monde. Il régnait sur un groupe complètement féminin, à une exception près. Les grands pontes, les grands directeurs des secteurs, ont toujours été des hommes, ça a beaucoup changé avec toi et Francesca [Cozzolino – enseignante depuis 2013] à la direction de HTC [Histoire Théorie Critique] – je me rappelle très bien du déconcertement quand vous avez annoncé ça, c’était une grande révolution, jusque-là c’était toujours des hommes.

Et après lui, ça a été qui ?

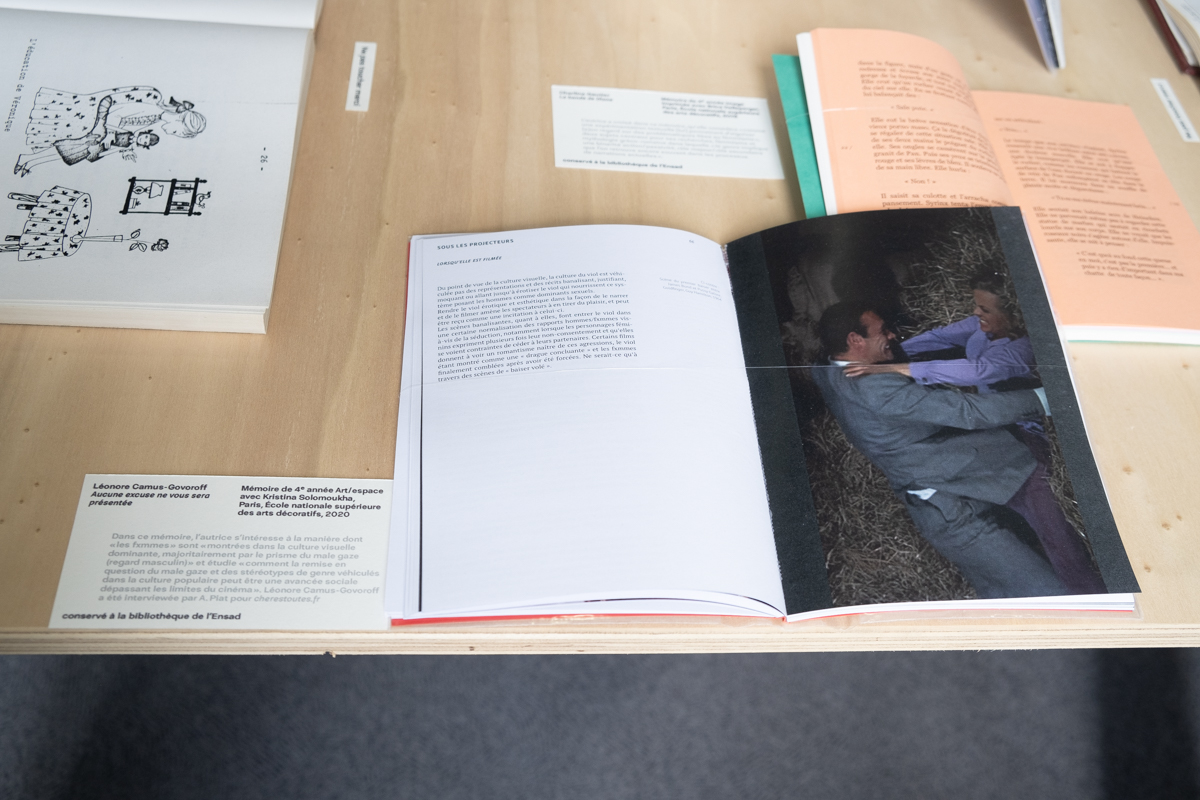

C’est le comble, ça a été l’autre homme du secteur qui a repris, sans en avoir grand goût. Il était très sympa, extraverti, drôle. Il y avait Nathalie [Brès - enseignante de 1985 à 2010] qui était la prof de tissage qu’on avait toutes poussée à prendre la direction mais elle a toujours refusé. La coordination était écrasante, elle ne voulait pas – elle faisait son job à côté, du tissage à la main, elle était très créative, elle travaillait pour la Comédie Française, pour Dominique Picquier. Madame « chiffon », tout le monde l’adorait. [fig.12] Elle a enseigné vingt-cinq ans je crois dans l’École, mais elle n’a eu aucune reconnaissance officielle… alors qu’elle a énormément donné à l’École. C’est quelqu’un qui n’apparaît pas dans l’histoire des Arts Déco, jamais. C’était une vraie femme forte, passionnelle, un peu brusque, elle te boostait dans le fait de prendre ta place, prendre des initiatives, elle encourageait les filles à prendre des positions, elle te légitimait dans le fait d’être fière d’être là. Elle a beaucoup contribué à l’affirmation féminine.

Avant, le tissage à l’École, c’était des petits échantillons. Et elle a dit : « Il faut tisser en grand » – au lieu d’avoir un échantillon de 10x10, invisible, on avait un tissu de 2m par un 1m40. On allait tisser chez elle sur des grands métiers, il n’y en avait pas aux Arts Déco, et ça a donné une légitimité et une visibilité énorme à notre métier, ça a changé tout – pour mon diplôme, j’avais quatre, cinq tissus de 2m de haut, qui existaient. Avant elle, c’était Geneviève Dupeux [enseignante de 1975 à 1985], je l’ai connue très brièvement, en 3eannée, sur un semestre. C’était aussi une femme très forte, très impressionnante, elle avait un bureau de style. Nathalie, à qui elle était en train de passer la main, était une très jeune prof et on s’est retrouvées, au début de l’année, avec elles deux, toutes les deux habillées en noir, on avait l’impression de deux sorcières puissantes.

Et comme enseignante, vous poussez toujours les étudiantes vers cette dynamique-là : faire en grand ?

Oui, je continue de le faire. Si tu restes avec des échantillons, tu restes dans les coulisses. Il faut une visibilité, ce n’est pas pour rien que le métier Jacquard, qui est là depuis quatre ans, est en train d’ouvrir le tissage aussi à d’autres secteurs, parce que c’est grand, c’est visible. La taille, l’affirmation, ça reste important.

A ce moment-là, tu étais toujours vacataire ?

Oui, je faisais des cours un peu à l’écart, j’enseignais le vendredi, je ne voyais jamais les autres profs. Ensuite on est repartis sur des meilleures bases, Vonnik [Hertig – enseignante de 1980 à 1985 et de 2001 à 2016] a été à l’écoute, elle m’a tendu la main – j’ai fait un cours avec elle, on a croisé nos deux cours, sur les mélanges optiques de la couleur, par le fil. Après ça, ça a été beaucoup mieux.

Quand la coordination a été assurée par Isabelle Guédon [enseignante de 2001 à 2012], tu as senti un changement ?

Oui, Isabelle a donné un vent de renouveau, parce qu’elle était jeune, qu’elle était femme. Elle était très dirigiste, elle organisait vite. C’était plus contemporain, c’était infiniment plus efficace sa gestion. Après, on a eu Roland [Schär]et c’est là que ça a vraiment changé dans la collégialité de la gestion : pour moi, l’écoute de la parole de tout le monde a vraiment changé à ce moment-là, il écoutait beaucoup plus. Je me suis sentie quand même beaucoup plus à l’aise dans le groupe avec la gestion de Roland, qui laissait de l’espace de parole à chacun.

Tu as senti une évolution dans l’écoute, est-ce que tu as senti une évolution dans la façon dont le secteur était perçu ?

Je pense que maintenant on a une image plus positive, mais en même temps on est considéré comme gentils, bons, inoffensifs, on revendique peu, il n’y a personne avec un grand ego, on est un secteur qui fonctionne bien, mais quand il s’agit de mettre en avant l’École, ils ne savent pas très bien où nous mettre. C’était pire avant. Il y avait moins d’attention aux aspects que j’appellerais humains, attentions aux minorités, aux femmes, au social, au monde en général, à l’écologie, ou encore au collectif, que DTM [Design textile et matière] peut incarner.

Il y avait d’autres figures de femmes comme Nathalie Brès en Textile ?

Il y avait Béatrice Saalburg [enseignante de 1969 à 1998] qui avait une histoire personnelle assez fascinante (on disait que les petites filles, les modèles de Balthus c’était elle et ses sœurs), beaucoup de culture, elle était très bienveillante, on sentait une aisance. C’était la grande dame, mais ce n’est pas quelqu’un qui s’affirmait, c’était quelqu’un qui existait, qui dégageait une aura.

Vous étiez où dans l’École ?

Quand j’étais étudiante en tissage, la salle était dans le bâtiment côté Érasme au dernier étage, sous verrière. C’était assez confortable, ça allait. À côté, il y avait Mobilier, c’était essentiellement des hommes, ils se moquaient de nous, on était « les petites tisserandes » mais on était copains. Après, l’atelier est passé au 2e étage, toujours côté Érasme, une toute petite salle, c’était assez infernal, je faisais cours en hurlant. C’était l’époque où la moitié de l’École a été à la manufacture des Œillets à Ivry. Après l’atelier a été dans le local actuel [fig.13], beaucoup plus grand, il s’est constitué d’un coup et n’a jamais bougé, c’est resté la même structure.

Il y avait des petites phrases comme les « petites tisserandes » ?

Les dames « chiffon », ça a toujours été dit, on a toujours été considérées comme les dames « chiffons ». Mais moi, aux Arts Déco, je n’ai jamais été attaquée en tant que femme. C’était plus difficile comme étant la petite italienne, c’était un mixte – c’était pas mal dans l’air, c’était un racisme bienveillant ( « Oh, j’adore ton accent », « Ah, Venise ! » ), qui te miniaturise.

Vous l’avez retrouvé ce ressenti avec des étudiantes racisées ?

Ma plus grande tristesse, c’est de voir que si tu viens d’un milieu défavorisé socialement, associé à une origine étrangère, tu n’y arrives pas. On a eu très peu d’élèves avec la peau foncée, ils ont eu beaucoup de difficultés. Je me rappelle d’une étudiante, c’était d’une tristesse l’histoire de cette fille, mais terrible, venant d’un milieu très défavorisé, sans avoir des dons tels qu’ils la soutiennent à travers tout, avec des conditions matérielles sinistres et vivotant dans le secteur – elle a eu son diplôme à peine et elle n’en a rien fait. C’est une chose qui me trouble. Comment c’est possible qu’une grande école n’arrive pas à t’aider à surmonter tout ça ? Qu’est-ce qu’on peut faire ?

Ces étudiantes, elles vivent des micro agressions – comme quand les gens n’arrivent pas à prononcer leur nom.

Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler, de même qu’on doit faire un travail sur soi quand un étudiant qui change de sexe t’annonce que maintenant c’est « elle » et tu as vachement de mal de passer de « il » à « elle », tu fais un effort pour y parvenir. Si tu considères que c’est important, tu fais un effort : et c’est important, donc tu fais un effort.

Et les petites phrases, il y en a eu dans les jurys, envers les étudiantes ou envers toi ?

Dans les jurys de concours [d’entrée à l’École], il y a cette parole savante, sans fin, de ces grands mecs qui parlent, qui parlent, qui parlent et en imposent, qui vient comme un rouleau compresseur et te laisse peu de place, même avec des hommes que je trouve très sympas par ailleurs. C’est le moment où je me sens le plus écrasée en tant que femme. Il y a une appropriation masculine de la parole, je l’ai encore ressentie cette année en tant que vice-présidente, peut-être dans une moindre proportion (il y a aussi des hommes plus attentifs, plus réglos). Jamais je n’ai vu une femme monopoliser la parole à ce point. C’est écrasant en tant que femme. Des moments, dans les jurys, je me sentais un peu « décorative », je sentais qu’ils étaient très contents d’avoir une femme qui accepte son rôle de poser la question gentille, des moments condescendants. Mais, dans le courant du jury, j’arrivais à redresser la situation, il fallait imposer le respect, ajuster le tir, que tu voulais bien être la gentille de la situation mais que tu n’étais pas dupe, que tu n’étais pas une potiche… Après, ça se passait très bien… Quand il y a une autre femme, souvent c’est différent, deux femmes et un homme, c’est très différent – quand deux femmes sont en phase dans un jury, je trouve que ça prend une autre tournure. Cette parole savante, c’est écrasant pour les membres du jury à côté et surtout pour l’étudiant. Moi je suis partisane de laisser dans les entretiens l’étudiant mener son raisonnement les dix premières minutes, tu te tais, tu le laisses s’exprimer.

Est-ce que ça se produit plus quand c’est des étudiantes que quand c’est des étudiants ?

Quand il se passe ce genre de phénomène, c’est très difficile pour le candidat, tu as ceux qui tiennent bon (et ils peuvent se faire écraser), ceux qui se braquent et ceux qui perdent leurs moyens – c’est souvent des filles mais il y a des garçons aussi… plus de filles peut-être.

Est-ce que tu as l’impression que comme femmes les étudiantes attendent quelque chose de toi qui soit spécifique ?

Oui, oui, absolument, mais j’essaie de faire attention à mon excès de maternage. Plus tu t’éloignes en âge de tes étudiants, plus ils ont l’âge de tes enfants. Dans ta tête, tu fais un amalgame, tu as envie de les porter, de les aider, d’être bienveillant. C’est lié au fait d’être mère, d’être femme. Mais honnêtement quand je vois quelqu’un comme Roland, qui est un homme, qui n’a pas d’enfant, je vois la même qualité d’écoute.

Et les étudiantes, elles t’écoutent autant que Roland ?

Elles ont tendance à plus écouter Roland, à aller plus vers lui, quand il s’agit d’aller chercher un apport culturel ou professionnel. Est-ce que c’est parce que c’est un homme, ça je ne sais pas. Le problème aussi c’est d’être perçue comme un exécutant plus que comme un créateur. Être prof de tissage, c’est vraiment enseigner quelque chose de matériel, de très technique, même s’il y a une dimension culturelle. Sur mes heures, j’ai le choix entre transmettre de la technicité ou tout un substrat culturel, c’est un dilemme…

Dans mon secteur, on s’est plaintes du manque d’apport technique, on ne l’avait pas parce que pour les hommes ce n’est pas valorisant de nous l’apprendre.

Tu ne peux pas faire de la conversation dans une langue que tu ne connais pas. J’ai décidé que je veux transmettre quelque chose de concret, que les gens puissent se l’approprier. Je veux donner des outils aux gens qui sortent de l’école, c’est mon rôle.

Pour revenir au maternage, tes enfants tu les as eus quand tu enseignais déjà à l’École ?

J’ai eu une fratrie mixte, deux garçons et une fille. Le premier, je n’étais pas à l’École, le deuxième, on m’a demandé d’enseigner à l’automne 1998 et mon fils est né le 3 octobre 1998 donc j’ai commencé en janvier avec un enfant qui avait trois mois. La troisième, j’ai eu un congé de six mois, à l’époque j’étais vacataire, on a réaménagé l’emploi du temps sans trop de tracas, on va dire. Combien de fois mes enfants étaient aux Arts Déco en Vêtement en train de coudre pendant que moi je faisais cours, c’était vraiment important, c’était très sympa, ça ne dérangeait personne. Mes enfants ont des souvenirs très beaux, ils allaient tisser dans l’atelier tissage, ils allaient coudre dans l’atelier vêtement, ils voyaient leur mère faire autre chose que « la mère ». Tu arrivais à la crèche, on te disait : « elle est fermée », tu prenais ton enfant et tu l’emmenais à l’École, il y avait toujours quelqu’un, il y avait une porosité des populations. C’était moins codifié, plus libre. La première fois où ça a posé problème, c’était quand il y avait une personne très dure à la direction technique : j’étais à l’accueil avec mon fils, elle m’a fait un scandale épouvantable – c’était un changement d’époque.

Pour finir, tu peux nous parler de ton expérience au CA [Conseil d’Administration] ?

J’ai été six ans au CA comme suppléante de Christophe Naux puis d’Annabel Vergne [enseignante depuis 2006], je trouve ça assez éprouvant comme expérience. Les premiers trois ans, on se demandait quel était notre rôle. Après, Simon Garcia [ancien directeur des services, qui a co-rédigé la Charte égalité des genres] est arrivé, ça a été un grand moment, il nous a proposé un entretien, où il nous expliquait ce qu’on allait voir comme papiers, il nous a fait de vrais cours, ça a été un vrai changement. Mais je n’ai plus envie d’être au CA, on a trop peu de marge de manœuvre… tu entérines des décisions, c’est un lieu très politique.

Merveille Ngeyitadila

étudiante

depuis 2017

avec

Alexandra Piat

le 11.12.20

- Classes sociales

- Travail étudiant

- Racisme

- Sexisme

- Résister

- Intersectionnalité

- Soutien

- Représentation

Entretien de

Merveille Ngeyitadila

étudiante depuis 2017

le 11.12.20 avec

Alexandra Piat

transcription Alexandra Piat

Je m’appelle Merveille, je suis une femme noire, cis [cisgenre, dont l’identité de genre correspond au genre qu’on lui a assigné à la naissance]. Je suis française et mes parents sont d’origine congolaise. Je suis rentrée aux Arts Déco en 2017 en deuxième année. Avant ça j’avais fait deux ans en BTS en Design de mode à Duperré et j’ai rejoint la section Vêtement des Arts Déco en deuxième année. J’y suis rentrée parce que je voulais vraiment explorer mon univers créatif et je pensais que c’était un endroit qui me donnerait assez de temps pour pouvoir le faire. Là je suis en cinquième année.

Est-ce que spontanément, avant que je te pose des questions, tu as des choses à dire sur ton parcours aux Arts Décoratifs sur ton vécu en tant que femme et/ou en tant que femme noire ?